创新药:三年了,终于迎来爆发

来源:证券之星网站

2025-07-18 17:13:02

1986年8月2日香港,一部不被所有人看好的电影上映了。

主角有刚刚被邵氏裁员的过气中年影星:狄龙;有连赔了20部电影的票房毒药:周润发;有刚刚从歌手跨界而来的张国荣;当然还有最惨的那位,已经失业三年的吴宇森。

最终这部叫《英雄本色》的电影一炮而红,彻底改变了四位主要参与者的命运。吴宇森也借小马哥之口说出了自己的心底话:我等了三年,就是在等一个机会……

在刚刚过去的2025年上半年,医疗行业的投资者们或许也能深切体会小马哥的情绪。2025H1国证创新药指数涨幅达24.84%,而这,他们也真的等了三年。(注:数据来源Wind,统计区间2025/01/01-2025/06/30)

创新药:为啥能跌三年?

有一说一,咱真不是为了情怀硬把创新药投资往老电影上靠。

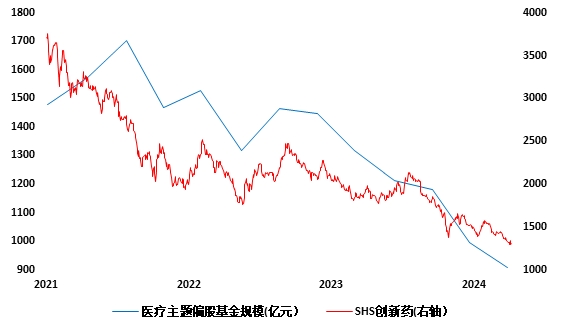

用数据说话,SHS创新药指数2021年6月29日创下历史最高点,随后一路下跌直到2024年7月9日见底,期间耗时36个月零10天;期间指数跌幅达65.43%。(注:数据来源Wind,统计区间2021/06/29-2024/07/09)

煎熬最磨耐心,蹉跎催人放弃。医疗主题的偏股基金①规模也几乎同步收缩,从1479.45亿锐减至906.53亿,降幅达63.20%。(注:数据来源Wind,统计区间2021/06/30-2024/06/30)

创新药指数见底消耗了三年

注:数据来源Wind,统计区间2021/06/29-2024/07/09,历史过往仅供参考,不预示未来表现。

这个时候就有人开始提问了,为啥创新药能跌三年。为啥是2024年年中开始企稳反弹?

创新药:冒险者的游戏

创新药的研发是一个漫长、高风险且极其昂贵的过程。从靶点(产生疗效的生物分子入口)发现、临床实验,最终到审批上市,往往耗时数十年及数十亿美元,且失败概率极高。

传统金融机构及市场,往往因为上述特性望而却步,而PE/VC(私募股权/风险资本)就成为了创新药起步投资的关键力量。并为早期和初创期的生物科技企业提供了真正的“耐心资本”。

等到药物逐步完善,企业IPO上市,早期投资者获得风投收益,二级市场迎来新的靠谱药企,双赢局面达成,皆大欢喜。

但是随着2021年后美国通胀高企,美联储开启加息,美债收益率上行。创新药行业的活水逐步断流,中美权益市场生物科技指数双双受挫。

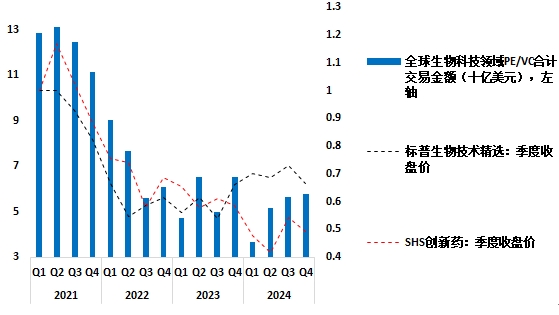

股市实际上是生物科技行业的PE/VC投资活动的镜像

注:数据来源Wind,标普全球,统计区间2021/01-2024/12,历史过往仅供参考,不预示未来表现。

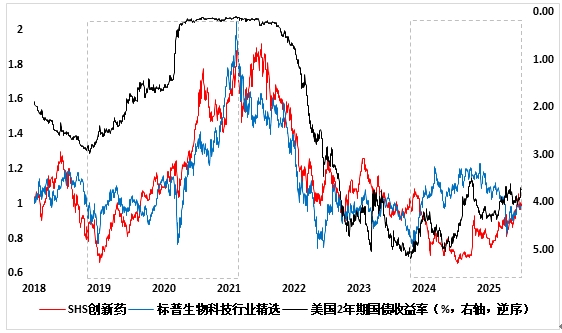

进一步看,如下图所示,中美生科行业的关键转折往往就是美国短端通胀预期的变化节点。

如2021年4月美国核心CPI突破美联储长期目标到达3%,中美生科指数一前一后触顶;在降息可以预期的2024年,两只指数又前后回暖。

高度重资本行业融资成本有望下行,这是创新药行业再度复苏的前提。

美债短端利率在过去影响了生科行业的表现

注:数据来源Wind,统计区间2018/01/01-2025/06/30,为方便比较在区间首日将两者作归一处理,历史过往仅供参考,不预示未来表现。

目前美国核心通胀已经非常接近美联储目标(5月为2.34%),而美国24年底的产出缺口也来到2000年以来的最高值。所以从宏观流动性角度看,创新药行业具备上行的基础。因为虽然今年美国国内因为贸易逆差闹了半天,但降息仍然是大概率事件。(注:数据来源Wind)

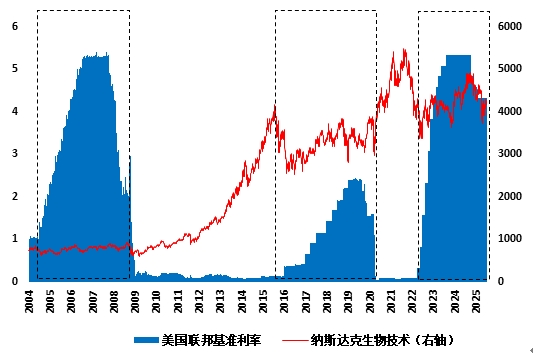

最后我们再用美股生科指数的历史走势为例,因为高息环境失去的,到最后总能回来。

以美股生科指数为例,高息环境带来的估值压制总会消散

注:数据来源Wind,统计区间2004/01/01-2025/06/30,历史过往仅供参考,不预示未来表现。

中国生物科技:另一个荡气回肠的故事

在1986年《英雄本色》诞生的同年,中国科技部提出了一项对于日后国内科学界影响深远的《国家高技术研究发展计划》(863计划),其中“生物技术”成为院士们第一个写下的发展方向。(注:信息来源中国政府网)

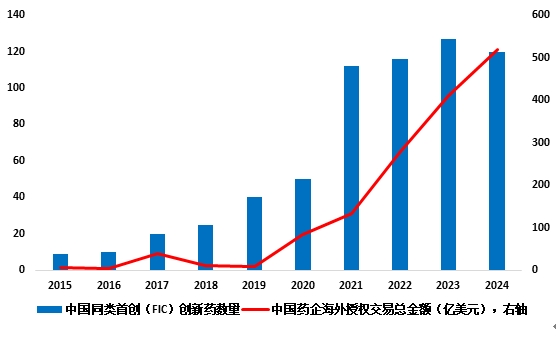

四十年过去,中国生科企业“已叫行业换新天”。2024年中国同类首创创新药数量已达120项,占全世界31.33%仅次于美国;行业行外授权收入持续稳步增长,2025年进一步爆发,前五个月交易总金额已达455亿美元,是2024年全年的近九成。(注:数据来源医药魔方)

2015年以来中国生科企业变现能力不断攀升,2025年或将进一步爆发

注:数据来源医药魔方,统计区间2015-2024。

上银基金杨建楠②:投资创新药,更懂创新药

环顾市场,上银医疗健康混合的基金经理杨建楠具备为数不多的生科、金融领域跨界从业经历。其本科学习的是生物医学工程,硕士是产业经济学。通达生科行业底层细节,与金融市场规律。

以在管产品上银医疗健康混合A类为例,其近9个月收益率达38.42%,大幅领先于市场平均水平。(注:数据来源见③)

此外过去几年市场行情已经证明,创新药前景巨大,但同样风险并存,其中也不乏注重风险控制的机构资金进入。而截至2024年底,上银医疗健康机构投资者持有占比合计达36.61%。(注:数据来源《基金定期报告》,截至2024/12/31)

| 近一年(2024/06/19-2025/06/18) | 近九个月(2024/09/19-2025/06/18) | |

| 上银医疗健康混合A | 21.34% | 38.42% |

| 同类平均 | 11.38% | 26.26% |

| 中证医疗 | 2.46% | 20.06% |

| 业绩比较基准 | 7.08% | 15.88% |

注:详见③。

对应中国创新药投资的未来,杨建楠认为:中国医疗投资的独特机会便是有技术型创新带来的投资机会,换句话说是依托“工程师红利+临床资源丰富”带来的低成本创新,确定性高、可预测性强。当然为了平衡收益与风险,投资创新药还是更应当参与分享产业生命周期中的关键阶段(1到10、10到100为主),即成药性较为确定,从一个适应症商业化成功,拓展到不同的适应症,而非首创药物。

综上所述,对于认同当前创新药投资机会的投资者来说:上银医疗健康混合&杨建楠值得您的关注。

①:此处按照银河证券基金三级分类,统计样本为“医药医疗健康行业偏股型基金(A类)”。

②杨建楠:8.5年证券从业经历,其中3年公募基金管理经验;上海交通大学生物医学工程学士,上海社科院产业经济学硕士; 2012年7月-2013年2月,任上海天昊生物科技有限公司储备干部;2016年6月-2016年12月,任长江证券分析师;2016年12月-2021年10月,任建信资管研究员;2021年10月,加入上银基金,2022年2月起担任基金经理。擅长产业趋势研究,逻辑思维能力强,目前主要研究方向为医药行业。

③上银医疗健康混合A近一年、近九个月收益率数据来源Wind,业绩数据已经托管行复核。上银医疗健康混合成立于2021年3月30日,其业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%,A类份额2021-2024年收益率/业绩比较基准分别为-11.91%/-12.55%、-18.24%/-13.49%、-6.82%/-6.45%,-15.96%/-7.39%,成立以来至2025年6月18日收益率/业绩比较基准收益率为-28.70%/-24.09%。C类份额2021-2024年收益率/业绩比较基准分别为-12.11%/-12.55%、-18.50%/-13.49%、-7.08%/-6.45%、-12.61%/-7.39%,近一年收益率/业绩比较基准为20.96%/7.08%,近九个月收益率/业绩比较基准为38.12%/15.88%,成立以来至2025年6月18日收益率/业绩比较基准为-29.60%/-24.09%。以上年度业绩数据来源于定期报告,近一年、九个月、成立以来业绩数据来源于Wind,数据已经托管行复核。中证医疗、业绩比较基准涨幅数据来源Wind。根据万得分类,上银医疗健康混合A二级分类为偏股混合型基金。因此,表中同类平均指偏股混合型基金的收益率,数据来源于Wind。

上银医疗健康混合成立于2021年3月30日,2024年10月12日本产品投资范围、投资策略、业绩比较基准、投资比例限制发生变化,详见2024年10月12日公告。变化后的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%。A类份额2021-2024年收益率/业绩比较基准分别为-11.91%/-12.55%、-18.24%/-13.49%、-6.82%/-6.45%,-15.96%/-7.39%,成立以来至2025年3月31日收益率/业绩比较基准收益率为-37.03%/-25.91%。C类份额2021-2024年收益率/业绩比较基准分别为-12.11%/-12.55%、-18.50%/-13.49%、-7.08%/-6.45%、-12.61%/-7.39%,成立以来至2025年3月31日收益率/业绩比较基准为-37.79%/-25.91%,以上业绩数据来源于定期报告。现任基金经理任职情况:杨建楠2022年2月25日至今,历任基金经理任职情况:卢扬2021年3月30日-2022年6月23日。

大众证券报

2025-07-18

三尺法科技

2025-07-18

金证研

2025-07-18

证券之星网站

2025-07-18

证券之星网站

2025-07-18

证券之星

2025-07-17

证券之星资讯

2025-07-18

证券之星资讯

2025-07-18

证券之星资讯

2025-07-18