为什么小鹏汽车不能按照科技股给估值?

来源:估值之家

2025-11-18 12:27:53

(原标题:为什么小鹏汽车不能按照科技股给估值?)

自2025年11月5日,小鹏汽车(09868.HK、XPEV.US)在广州举办以“涌现 Emergence”为主题的2025小鹏科技日以来,市场质疑声如潮水涌来,即便何小鹏当众拆机IRON自证后、即便马斯克在推特上点赞“走猫步”视频后,仍难以掩盖源源不断的市场争议。

资本市场很快用真金白银给出了答案,毫无疑问,11月5日以来,小鹏汽车的股价表现是令人失望的,拆机自证后的跳空高开缺口,似乎很快就要补上。

图片说明:小鹏汽车股价表现,数据来源于Wind

外资如何给小鹏汽车估值?

外资对待小鹏汽车的态度,和内资是完全不同的。

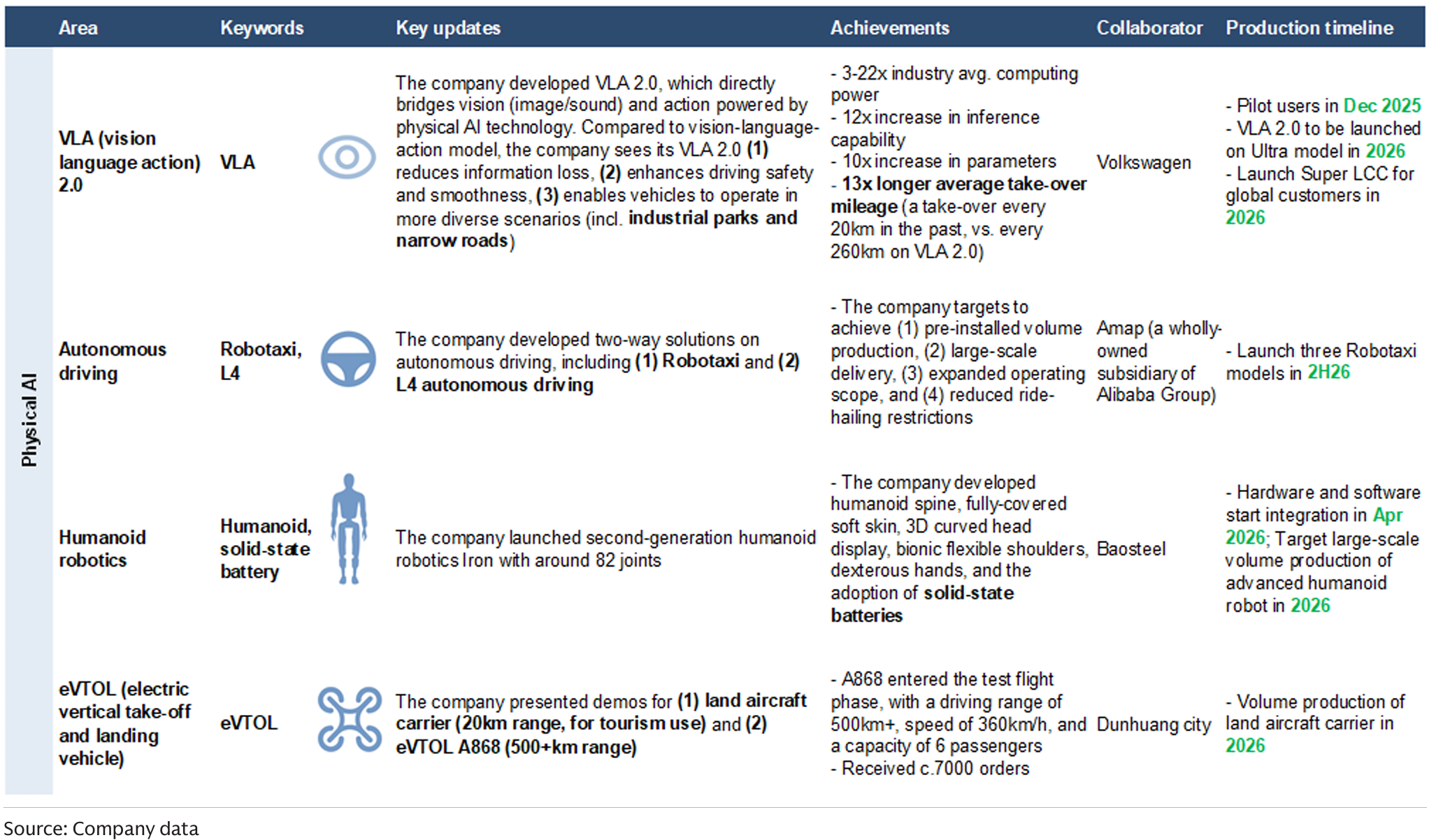

按照小鹏科技日发布的内容来看,主要分为四部分:

第一部分是小鹏第二代VLA: 全称为Vision-Language-Action融合系统,探索物理世界模型新范式,一套同时应用于汽车、Robotaxi、机器人、飞行汽车的软件系统。

第二部分是小鹏Robotaxi:小鹏将在2026年推出三款Robotaxi车型,并启动Robotaxi试运营。

第三部分是小鹏人形机器人:小鹏全新一代IRON定位“最拟人的人形机器人”,将优先进入商业的场景提供服务如导览、导购、导巡。小鹏目标于2026年底实现规模化量产高阶人形机器人。

第四部分是小鹏汇天eVTOL:共发布两套体系,第一套体系是全倾转固定翼飞行汽车A868,定位于中长途多人飞行需求,第二套体系是分体式飞行汽车“陆地航母”,计划2026年规模化量产。

图片说明:小鹏科技日发布内容,数据来源于高盛

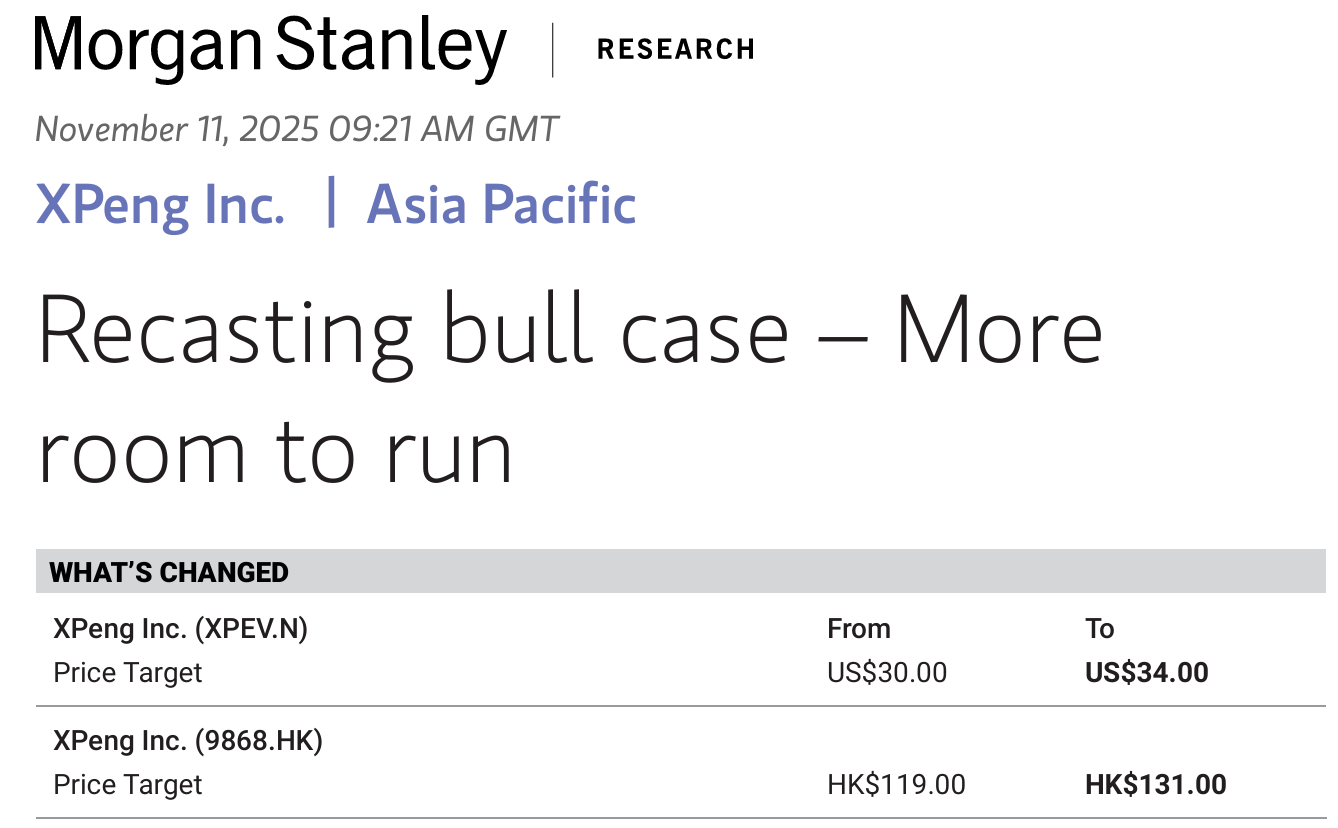

针对小鹏科技日的新品发布,摩根士丹利分别上调小鹏汽车港股和美股目标价10%以上,其中港股目标价上调至131港币/股,美股目标价上调至34美元/股。

图片说明:摩根士丹利上调小鹏汽车目标价,数据来源于摩根士丹利

其中,针对小鹏第二代VLA,考虑到已从大众汽车获得大量智驾芯片订单,以及性价比远高于英伟达Thor芯片,预计在2028年小鹏汽车可以在合资车品牌中取得15%的市占率,同时按照2500人民币的芯片单价计算,摩根士丹利预计2028年VLA业务可以取得50~60亿人民币的销售额,按8倍PS估值,VLA业务的估值为470亿人民币。

图片说明:VLA业务2028年8倍PS、470亿人民币估值,数据来源于摩根士丹利

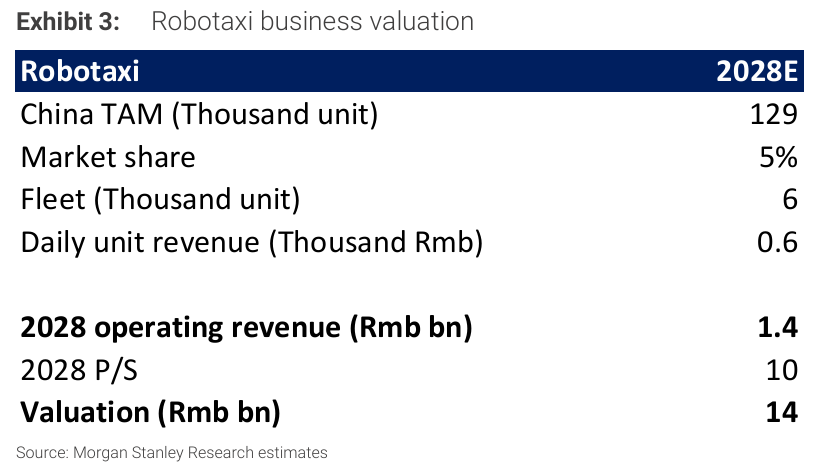

针对小鹏Robotaxi,预计2028年中国Robotaxi运营车辆规模达到13万辆,小鹏可以取得5%左右的市占率,单辆Robotaxi收入为600元/天,摩根士丹利预计2028年Robotaxi业务可以取得14亿人民币的销售额,按10倍PS估值,VLA业务的估值为140亿人民币。

图片说明:Robotaxi业务2028年10倍PS、140亿人民币估值,数据来源于摩根士丹利

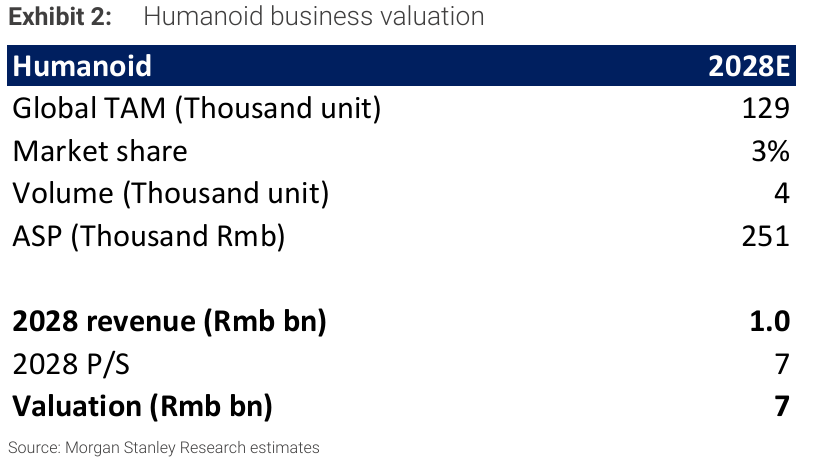

针对小鹏人形机器人,预计预计2028年全球人形机器人出货量达13万台,小鹏可以取得3%左右的市占率,单台人形机器人单价约人民币2500元,摩根士丹利预计2028年人形机器人业务可以取得10亿人民币的销售额,按7倍PS估值,人形机器人业务的估值为70亿人民币。

图片说明:人形机器人业务2028年7倍PS、70亿人民币估值,数据来源于摩根士丹利

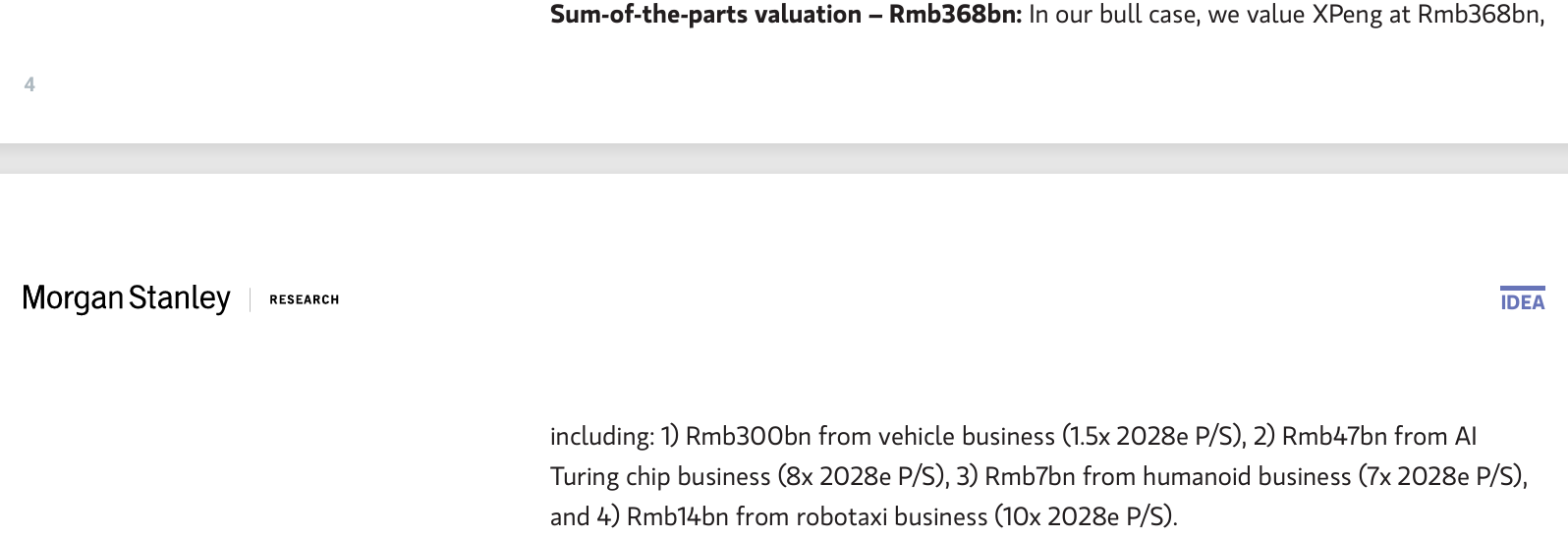

最后,摩根士丹利预计2028年汽车业务可以取得110万辆、2000亿人民币的销售,按1.5倍PS估值,汽车业务估值约3000亿元。加总后,按2028年计算,摩根士丹利预计小鹏汽车的估值可以到3680亿人民币。按11月17日收盘1800亿港币市值计算,三年涨幅超过一倍。

图片说明:小鹏汽车2028年综合估值3680亿人民币,数据来源于摩根士丹利

内资如何给小鹏汽车估值?

摩根士丹利对小鹏科技的估值逻辑是否合理,估值之家不去过多讨论,但有一点需要格外指出,那便是:外资愿意将小鹏汽车当成一家科技公司来对待。

与外资将小鹏汽车视作科技公司不同,内资只愿意将小鹏汽车看成是一家新能源汽车公司。

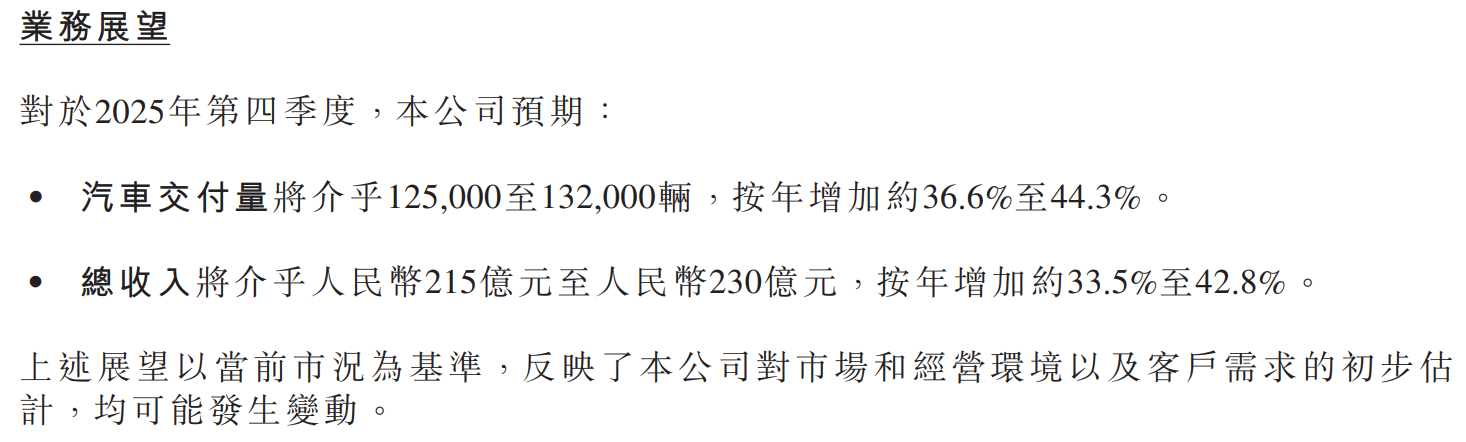

按照小鹏汽车最新披露的三季度数据以及对第四季度的业绩指引,预计2025年全年小鹏汽车的营业收入约760~775亿元,按1800亿港币市值计算,市销率PS只有2.1倍左右。

图片说明:小鹏汽车2025Q4业绩指引,数据来源于公司公告

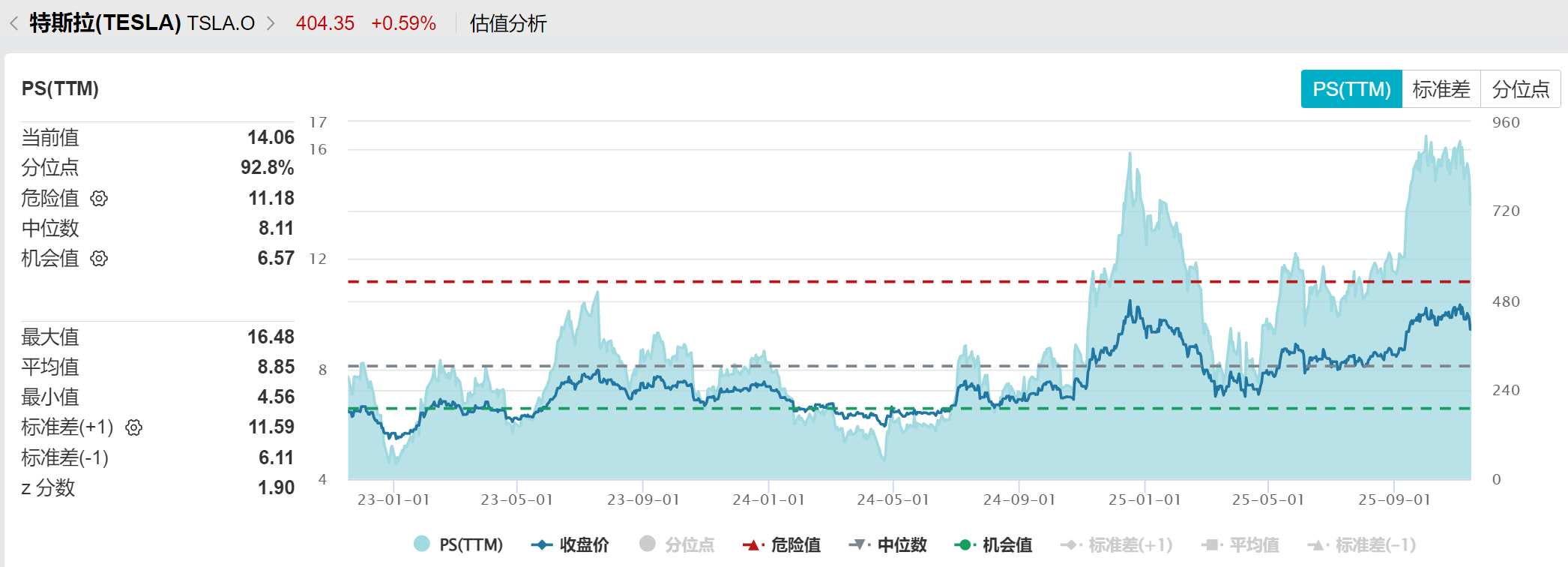

相比于特斯拉过去5年8.1倍市销率的中位数、以及200倍以上的PE(TTM)和动态PE,显然资本市场完全没有把小鹏汽车当作科技公司来对待。

图片说明:特斯拉过去5年市销率变化,数据来源于Wind

在雪球小鹏汽车论坛,热帖排名第一的帖子里,被点赞最高的两个评论,不能说代表了全部内资的观点,但绝对可以说代表了大量内资的真实想法。

图片说明:关于小鹏人形机器人的评论,数据来源于雪球

什么时候可以按科技股给小鹏汽车估值?

今年2月,梁文峰在接受采访时说过这样一些话:“我们认为,随着经济的发展,中国必须逐步从技术的受益者转变为贡献者,而不是一直依赖别人的成果……毕竟大部分中国公司习惯follow,而不是创新……创新的成本肯定不低,过去那种拿来主义的惯性也和过去的国情有关……因为我们觉得现在最重要的是参与到全球创新的浪潮里去。过去很多年,中国公司习惯了别人做技术创新,我们拿过来做应用变现,但这并非是一种理所当然……我们认为随着经济发展,中国也要逐步成为贡献者,而不是一直搭便车”。

为什么小鹏汽车不能按照科技股给估值?但特斯拉却可以靠着无限画饼来充饥?答案或许很简单:我们还处在巨大的惯性和偏见之中,但相信随着越来越多的“中国创新”不断涌现、越来越多80、90后企业家登上舞台,未来资本市场的估值体系一定会有重构之时。

公司研究室

2025-11-18

投资时报

2025-11-17

电鳗快报

2025-11-17

估值之家

2025-11-17

电鳗快报

2025-11-17

估值之家

2025-11-16

证券之星资讯

2025-11-18

证券之星资讯

2025-11-18

证券之星资讯

2025-11-18