迭创新高:中芯国际市值万亿新逻辑

来源:21世纪经济报道

媒体

2025-09-19 20:31:07

(原标题:迭创新高:中芯国际市值万亿新逻辑)

21世纪经济报道记者 彭新

中芯国际(688981.SH)的“国产芯片突围”故事正在上演。

9月18日,中芯国际A股盘中股价冲高至127.49元/股,总市值历史性突破1万亿元,成为中国半导体产业的“定海神针”。

2025年以来(1月1日至9月19日),中芯国际A股股价已上涨30.47%。截至9月19日,中芯国际A股收盘价121.34元,总市值9706.33亿元。

引人注目的是,目前中芯国际A股市盈率达200多倍,显著高于台积电当下不到20倍的估值。

过去五年,中芯国际经历了前所未有的挑战:美国出口管制、设备断供、技术封锁……一度被认为难以突破先进制程的天花板。

然而,近年纯国产高端手机接连面市,搭载的国产手机芯片性能震撼市场,标志着中国芯片制造能力实现重大跃升。

中芯国际是目前中国大陆唯一具备较高制程能力量产验证的晶圆代工企业。中美科技“脱钩”不仅没有阻断其发展,反而为其打开了战略空间。

当前,英伟达面向中国市场的AI芯片H20因美国政府要求植入追踪机制,被质疑存在“后门”安全隐患。

在政策风险与数据安全双重压力下,中国数据中心、云服务商和AI芯片设计公司正加速转向国产制造。

中芯国际作为国内高端芯片代工的核心选项,正在成为中国AI基础设施的底层支撑,从“成熟工艺代工厂”到“国产高端芯片希望”,中芯国际正在完成一次价值重估。

万亿跃迁

梳理时间线,不难发现,中芯市值攀升伴随着一系列关键事件。这些事件,有的直接影响公司的业绩或技术进程,有的改变了市场情绪和预期。

2020年7月 - 科创板上市,市值突破6000亿

中芯国际回归A股科创板,发行价27.46元,募资总额达532.3亿元,创科创板纪录。上市首日收盘股价大涨202%,总市值达到6137亿元。A股投资者热情高涨,将其视作国产芯片龙头。

2020年12月 - 遭美国实体清单制裁

美国商务部将中芯国际列入出口管制实体清单(12月18日),对供应中芯的美国产品实施许可限制。其中涉及10nm及以下技术原则上拒绝出口许可。消息导致中芯港股短暂下挫,但国内政策迅速回应,加大对公司的支持力度。

2021年3月 - 业绩创佳、扩产新布局

中芯国际披露2020年报营收274.7亿元(+39%)、净利43.3亿元(+142%)。在制裁下仍逆势高增,提振市场信心。同时宣布与深圳政府合建12寸晶圆厂等扩产计划,股价稳步走强。

2022年7月 -工艺爬坡出现迹象

多家对国产高端手机的第三方拆解与报告指出,中芯国际在无海外设备的前提下,基于“增强版”工艺节点实现了先进芯片生产,市场将其视作工艺爬坡的重要台阶。

2022年10月 - 美国升级出口管制

美国出台新规进一步限制向中国输出半导体设备和先进芯片,短期引发中芯国际股价下跌,但国内迅速出台芯片企业加速折旧减税等配套支持,公司受影响有限。市场转而解读为国产替代将提速,股价随后一个月内企稳回升。

2023年8—9月 高端国产手机发布带动情绪升温

国内头部品牌发布的高端手机机型采用的国产芯片,引发资本市场对本土代工能力与供给确定性的再评估,中芯国际股价阶段性走强。

2025年初 DeepSeek旋风

DeepSeek事件成为中芯国际股价暴涨的重要催化剂。虽然DeepSeek事件初期引发AI算力需求担忧,但市场随后认识到国产算力空间,国产AI芯片需求逻辑重新得到确认。

2025年9月 市值盘中跨越“万亿”门槛

受收购中芯北方少数股权预案推动资产整合预期、成熟制程景气修复、外资唱多及产业本土化超预期等多因素共振,中芯国际 A股在9月18日上午盘中创历史新高,市值首次突破人民币1万亿元。

从时间轴来看,其展示了中芯国际从2019年至今的一系列关键拐点:有内生成长,有外部冲击,也有标志性突破。总体而言,每逢技术突破或重大利好,中芯国际的市值便跃上一个台阶。而每次制裁打压,市场震荡后更激发出国产替代的热情,股价往往很快修复并创新高。

诚然,在2022—2023 年半导体行业下行周期,由于供需关系的变化,行业来到下行周期的底部,中芯国际存货压力陡升,首次出现营收和净利润双双下滑,股价在低谷时一度跌破40元,总市值跌破3000亿元。

但整体趋势反映出中芯国际作为国产半导体产业旗帜,在技术突围、政策托底、市场重估共同作用下,塑造了中芯国际当前市值轨迹。

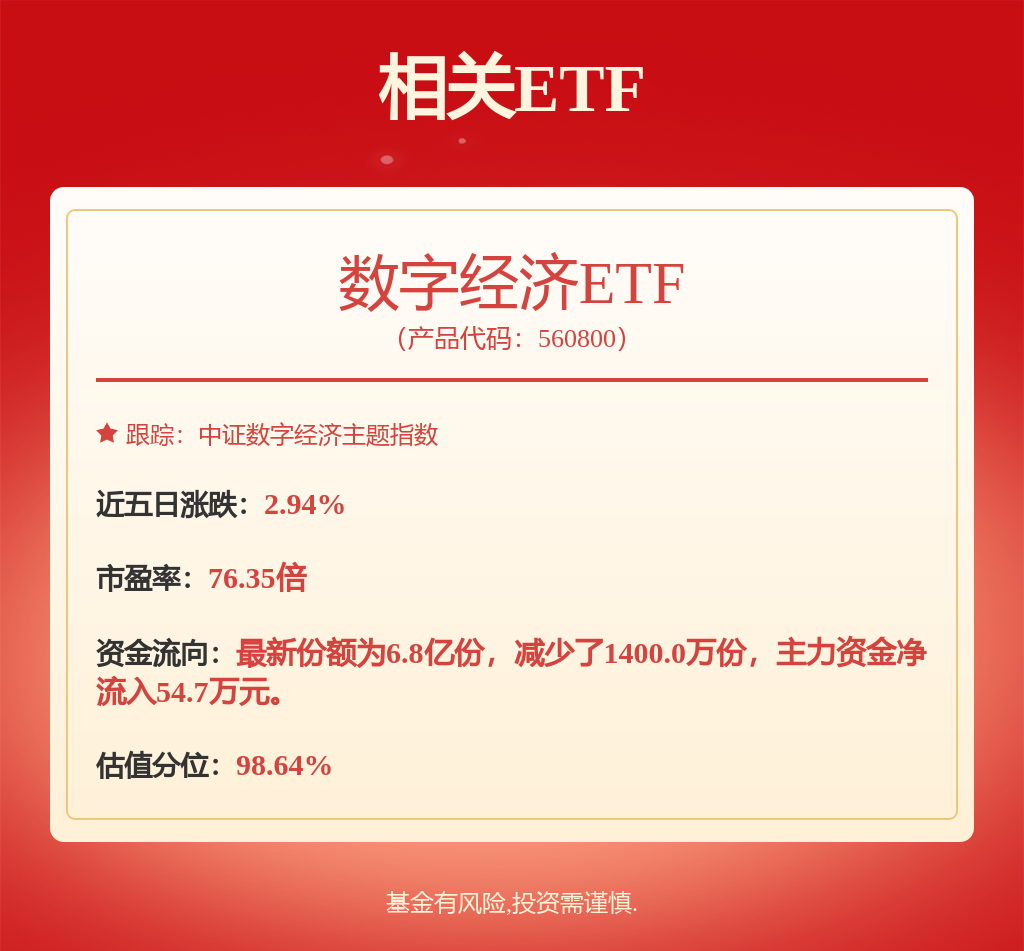

实际上,资金抱团在中芯国际身上同样可见:其在科创50中权重居前,被动的ETF基金刚性买入成为推动股价上涨的底层支撑。与此同时,主动资金在“产业链国产化+产能爬坡”预期下加码,阶段性放大股价涨幅。

业界普遍认为,制裁和竞争虽然存在,但中国巨大的内需市场将确保中芯国际的产能有出路,先进工艺哪怕起步晚也终将带来收益。

因此,市场对中芯国际的估值从按照反映当前业绩的市盈率,逐渐转向按照未来地位的“市梦率”定价。

国际大行新认知

就在9月16日,高盛宣布上调中芯国际H股目标价15%,从63.7港元提高至73.1港元,A股目标价也微调至160.1元人民币。高盛继续维持对中芯国际H股和A股的“买入”评级,这表明国际资本市场仍看好中国半导体龙头的发展潜力。

高盛分析师张博凯表示,“本土无晶圆厂客户需求持续增长,将推动中芯国际实现长期增长,我们认为其短期利润率将逐步回升。”

分析师的乐观预期主要基于AI应用需求的快速增长以及中国本土芯片设计公司对先进制程工艺需求的提升。随着更多AI相关应用场景的落地,预计将推动对高性能芯片的需求,进而带动晶圆代工厂的产能利用率和定价能力。

中芯国际在财报中亦提及,先导性领域受生成式AI、智能终端芯片、自动驾驶芯片等推动,是贡献整体市场规模增量的核心动能。

也有机构保持一定谨慎,瑞银今年5月将中芯国际评级由“沽售”上调至“中性”。此前该机构担忧,列入美国实体清单将为中芯国际带来运营挑战、大规模扩产可能压低毛利率以及成熟代工产能过剩。从目前来看,中芯国际已证明有能力应对上述挑战,扩产计划未受严重干扰,成熟制程市场需求好于预期。

总体而言,外资已有共识,中芯国际将在中国半导体版图中扮演日益重要角色,其成长性值得关注。相较A股投资者的热情,外资依然稍显理性。

年初,“重估中芯国际”还只是市场的一种乐观预期。彼时,成熟制程工艺价格战余波未尽、中美科技博弈仍在持续,国产替代能否落地,都存在诸多不确定性。但过去半年多,中芯国际的内外部进展不断夯实重估的基础,市场对中芯国际的战略价值和成长空间形成更广泛共识。

加快追赶国际步伐

目前,中芯国际已经成为全球第三大晶圆厂,和三星的差距缩小。

中芯国际最新一季(2025年二季度)业绩报告显示,实现收入22.09亿美元(约合158.78亿元人民币),同比增16.2%,毛利率降至20.4%。同期,三星电子披露合并口径营收74.6万亿韩元、营业利润4.7万亿韩元,其中半导体部门利润仅约0.4万亿韩元,受HBM出货推迟及对华高端芯片出口限制影响,晶圆代工业务恢复节奏承压。对比来看,台积电同季营收300.7亿美元,按美元口径同比增长44.4%,毛利率58.6%,依然远远领先。

市场调研机构集邦咨询数据显示,2025年二季度,中芯国际市占率为5.1%,较前一季下降0.9个百分点;排名第二的三星则环比下降0.4个百分点,市占率为7.3%;台积电的市占率高达70.2%,稳居市场龙头。

在生成式AI崛起,AI算力上下游供应链爆发的环境下,中芯国际面临的是一个更集中的晶圆代工产业。

集邦咨询分析师钟映廷告诉21世纪经济报道记者,由于近两年AI服务器相关需求强势增长,带动供应链对于先进制程为主高价晶圆需求,且5/4纳米、3纳米甚至2纳米制程市场相对集中(全球持续研发最先进制程厂商仅台积电、英特尔与三星),使得台积电先进制程产能吃紧、供不应求,其于全球晶圆代工产业当中市占逐步爬升,今年将达到70%左右市占率。

同时,对于中芯国际主力出货的成熟制程产品,随着2024年成熟制程的价格战已经告一段落,中芯国际盈利能力快速修复。钟映廷表示,过去两年由于产业库存调整与中国成熟制程产能大量开出,造成供过于求现象,各晶圆代工厂为了抢订单而纷纷实施削价竞争策略,使得代工价格走跌。

“从2024年第四季度到2025年,中国晶圆代工厂基于中国消费国补带动客户拉货、美国关税提前备货等因素,八英寸与十二英寸晶圆产能利用率急速上升,部分厂商甚至达到接近满载状态,因而不再有大幅降价求单情况。” 钟映廷称,从下半年看,由于八英寸厂产能利用率持续维持高位,部分厂商启动涨价措施,希望通过涨价能够改善毛利表现,市场环境对中芯国际较为有利。

然而,中芯国际本质上是一个重资产、高资本支出的制造业企业。2024年,其80亿美元的年收入对应73亿美元的资本支出,即90%以上的收入需要转化为资本投入。近6年来,公司通过股权融资84亿美元、借款94亿美元、非控股股东注资94亿美元,持续的融资需求是其商业模式的重要特征。

这种重资产特征决定了中芯国际具有明显的周期属性。在技术突破实现规模化应用之前,公司本质上仍是重资产生意。

财报显示,上半年中芯国际营收同比增长23.1%至323.5亿元,毛利率则同比增长8个百分点至21.9%,扣非后归属于上市公司股东的净利润为19亿元,同比增长47.8%。

今年上半年的323.5亿元的营收中,消费电子占比最高,为40.8%;智能手机占比24.6%;工业与汽车领域占比10.1%。其中,工业与汽车领域收入占比持续增长,今年第二季度为10.6%,而在更早之前的2024年第二季度则为8.1%。

从平台看,二季度中芯国际来自模拟芯片的需求增长显著。其中,广泛应用于手机快充、电源管理等领域的模拟芯片,当前正处于国内企业加速替代海外份额的阶段。赵海军表示,中芯国际早期已与这些国内客户深度合作,为其量身定制器件和工艺平台,因此在替代过程中获得增量订单,推动产能利用率继续爬升。此外,图像传感器平台收入环比增长超两成,射频收入环比也有较高的增幅。

中芯国际在财报中称,2025上半年受美国关税政策等因素影响,全球智能手机、电脑出货量增长,本地化供应链的需求继续走强,更多的晶圆代工需求回流本土,产业链渠道加紧备货、补库存。中芯国际产能利用率提升至今年二季度的92.5%,中芯国际上半年还新增近2万片12 英寸标准逻辑月产能。

实际上,对于仍在追赶且盈利能力较弱的中芯国际而言,抵御下行周期的能力依然是其估值的重要考验。

在业绩说明电话会上,中芯国际联合CEO赵海军还谈到了对行业周期变化的展望。他表示,半导体周期从来都是和宏观经济周期相结合,目前各大机构报告显示近两年不会发生宏观经济危机,且有报告预测半导体行业来年的增长率能达到5%到6%,AI领域代工需求可能增长更高,预计行业还是会平稳增长。

趁着市场情绪高涨,中芯国际也开始新一轮资产整合。

9月8日晚间,中芯国际公布购买控股子公司中芯北方集成电路制造(北京)有限公司(下称“中芯北方”)少数股权的预案。预案显示,中芯国际将以发行A股的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金一期”)、北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司五家交易对手方购买其持有的中芯北方49%的股权。中芯北方主要经营65纳米至24纳米的成熟工艺,其运营的12英寸产线于2016年年中投产,月产能超过7万片。

21世纪经济报道

2025-10-12

21世纪经济报道

2025-10-12

21世纪经济报道

2025-10-12

21世纪经济报道

2025-10-12

21世纪经济报道

2025-10-12

智通财经

2025-10-12

证券之星资讯

2025-10-11

证券之星资讯

2025-10-11

证券之星资讯

2025-10-11