起底情感咨询乱象①:她为挽回丈夫交了32万冤枉“学费”

来源:消费者报道

2025-02-25 18:20:27

(原标题:起底情感咨询乱象①:她为挽回丈夫交了32万冤枉“学费”)

法国作家罗曼·罗兰曾说:“没有一场深刻的恋爱,人生等于虚度一场。”爱情自古以来是人类追求、渴望的情感之一,人们在它带来的诗意与迷茫、幸福与苦涩、圆满与冲突中完成生命的体验。

不过,爱情在当下似乎越发成了一种奢侈品,现实中的爱情之路往往充满挑战,除了要面对断崖式分手、婚姻破裂等感情挫折外,还要提防那些打着心理咨询旗号的情感挽回服务“陷阱”。

近日,《消费者报道》记者收到来自多地消费者的投诉,称他们通过免费领取学习资料或支付9.9元、99元不等的低价咨询费入门后,后续“学费”竟高达上万元乃至数十万元,涉诉公司分布于广东、山东、河南、河北、黑龙江、辽宁等多个省份。截至发稿,40余位消费者的相关合同总额已超过100万元,其中有人为挽回婚姻支付了32万余元。

然而,他们与恋人、伴侣的关系并未明显改善,甚至进一步恶化。由于情感咨询服务的效果难以量化,且消费者多以求助的心态与情感咨询相关人员沟通,往往没有意识到被过度推销,更未及时保存相关证据,这使得他们虽然在直觉上感到不对劲,维权时却面临重重困难。

“救命稻草”背后的消费陷阱

2024年11月,山东女孩梁梦(化名)被交往一年多的男友“断崖式”分手,陷入情绪低谷。“虽然相处的一年多里,我也感觉我们在某些方面没那么合拍,还会吵架,但从来没想过会分手,一直以为我俩一定可以修成正果。加上我年龄也不小了,突然被分手导致当时情绪极其崩溃。”她在接受《消费者报道》记者采访时回忆道。

2024年12月初,梁梦在抖音刷到山东予你咨询服务集团有限公司(下称“山东予你”)的直播,主播称关注账号后可进粉丝群免费领取资料。“主播说‘课程免费’,我就想既然是免费的,看一下(学习资料)又能怎么着?”

但点击直播间的链接后,梁梦好像开启了“连锁付费”的按钮:加了跳转出的企业微信后,相关人员称支付9.9元可学习如何挽回感情的课程,随后又不断推销更高等级的“导师”服务,声称交更多钱就能获得更多、更有效的帮助。

在“导师”的游说下,梁梦在不到一周时间内(2024年12月6日至12月12日)连续付款三次、签下两份合同,金额从3980元上升到15820元,后又补交34180元签下一份总额5万元、由对方提供实地介入服务的合同。

53980元对梁梦而言并不是小数目。如何在不到一周内被引导连续付费,她接受《消费者报道》记者采访时复盘了一下:“第一次付款时,我想着3980元不是特别贵,另外也认为他们是学过心理学、资深咨询师这类专业人士,尝试一下心理治疗也未尝不可。后面再让我付款时,我其实已经有点怀疑了,意识到他们可能根本帮不了我什么,但那段时间情绪极其不稳定,每天吃不下饭、睡不着觉,再加上他们一直说能帮我挽回前男友,我就很想去抓一下能抓到的稻草。”

和梁梦一样,为挽回情感向咨询公司支付大额金钱的大有人在。广东的李天(化名)为了挽回相处近3年的前女友,2024年1月25日至2024年2月1日短短7天内,与幸福有方(广州)咨询服务有限公司(下称“幸福有方”)连续签下四份合同,金额累计10.8万元。

山东的夏薇(化名)为了挽回丈夫的心、挽救摇摇欲坠的婚姻,在2023年12月26日至2024年1月22日期间,与广州有物文化传媒有限公司(下称“有物文化”)连续签了3份合同,合同总金额高达32.74万元……

不少消费者都感觉“不对劲”,尝试与签下服务合同的情感咨询公司交涉退款。在社交平台发帖后,他们发现自己的经历并非个例,并建立了一个名为“情感机构维权群”的微信群,人数最多时达70余人。据初步统计,截至2025年2月10日,维权群内41人的合同总金额高达101.13万元,涉诉公司分布于广东、山东、河南、河北、黑龙江、辽宁等多个省份。

多位消费者对《消费者报道》记者称,他们均被情感咨询公司的销售、“导师”等人员游说过,让他们不断“升级”服务,但他们首先感知到的“升级”只是合同金额,机构承诺的服务、“导师”水平并未有明显提高,甚至在落地过程中不断弱化。

精心设计的营销话术

显然,这不是一个“人傻钱多”的故事。

据《消费者报道》记者了解,这些选择情感咨询类服务的人,有的是因为情绪波动大,难以与闹僵的另一半有效沟通,希望借助专业人士的力量来挽回感情;有的则是对心理学感兴趣,希望在由专业人士帮助增进感情交流的同时,顺便学习一些相关知识。而更普遍的深层心理原因是他们对出现裂痕的感情或婚姻的不舍,以及留住另一半的渴望。

但最终促使他们付出如此大额金钱的,是情感咨询类公司相关人员的销售套路,他们往往会利用消费者在情感脆弱期的心理、情绪状态,步步升级营销话术,进而引导消费者续签更大金额的合同。

多位消费者对《消费者报道》记者称,初次签合同或游说他们“升级”合同时,销售或“导师”都会表示,“你的感情问题不大,只要签(或继续签)了合同,配合老师的指导,一定能挽回。”

除了对服务效果打包票,让客户感到紧张也是销售套路之一。梁梦对《消费者报道》记者称,她曾对咨询师申请暂停服务,但对方却多次打电话劝说:“如果你不继续我们的服务,万一在这段时间内你前男友找了新人,甚至‘官宣’、结婚了,这个人你到底还要不要?”这样的回复以及长时间不挂断电话的营销方式,成功击中了情绪本就濒临崩溃的梁梦,让她对自己失意的恋情越发着急、紧张和恐惧。

对此,复旦大学心理健康与教育中心心理咨询师陈倩对《消费者报道》记者称,在正常的心理咨询里,咨询师必须处在一个客观、中立、专业的角度,不能干预来访者的情感。所谓的“小三”劝退、情感挽回、挽救婚姻等都违背了心理咨询师的工作伦理乃至道德、法律,“这是本末倒置的东西,都是一些‘江湖骗术’。”

此外,情感咨询服务合同多打着学习、成长、改变的噱头,如情商提升、情绪管理、自我提升方向规划、个人形象设计建议等。万心心理创始人胡淼淼对《消费者报道》记者称,类似服务确实有市场需求,有些人确实需要一些情感支持、个人成长,但目前的问题主要是过度营销和过度收费。“这是技术问题和伦理问题并存的考量。和医美一样,医美确实有明确的市场需求,但若医美机构让消费者负债累累或把人搞残疾了,这就不对了。”

“合同就是走个形式”

让“梁梦们”更无措的是,情感咨询机构有关服务效果的承诺皆通过电话口头做出,相关人员表示“合同就是走个形式”,而合同通常是在消费者付款后才出示给他们签字,很多人没来得及、也未留心关注合同规定与口头承诺的差异。

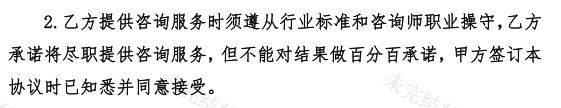

几位消费者向《消费者报道》记者出示的合同显示,多家公司的格式合同“不约而同”地约定:“乙方(注:咨询服务提供方)承诺将尽职提供咨询服务,但不能对结果做百分百承诺,甲方(注:消费者)签定本协议时已知悉并同意接受。”

(有关服务效果的合同规定 图源:受访消费者提供 )

对于消费者反馈的“虚假承诺”,幸福有方对《消费者报道》记者回复称,公司的《幸福有方导师行为规范》明确规定了话术规范、服务标准与客户沟通要求,对于违反规则的导师,公司将依据违规程度给予从警告到解雇的不同程度处罚,并视情况向受影响客户提供补偿。广州思藤信息咨询有限公司售后服务人员也对《消费者报道》记者称,行业有明文规定,不允许对服务结果给予百分百承诺。一旦发生,公司会直接处理相关的人员,也会直接跟客户沟通、处理好他的合同事项。

但在实际中,一旦发生服务争议,上述合同条款却成了情感咨询服务的“尚方宝剑”,也成为消费者维权的难点之一。由于合同多规定书面、口头和其他任何形式的服务均为咨询服务内容,即便服务过程中有拖延、敷衍、消极不作为等情况,或者服务效果未达预期目标,消费者也很难针对“服务”这类无形商品本身判断、追究情感咨询机构的责任。

北京市中闻(上海)律师事务所何海洋律师对《消费者报道》记者分析称,服务属于无形的商品,购买时一定要了解合同方所提供的服务的具体内容,并将这些服务内容约定在合同中;同时,合同中约定也要尽量做到可量化,比如明确约定提供服务次数、每次时间、交付内容、验收标准等,过程可拆解才可以保证服务质量。

消费者报道

2025-02-25

企查查

2025-02-25

企查查

2025-02-25

企查查

2025-02-25

企查查

2025-02-25

企查查

2025-02-25