江西银行“百万罚单”落地,中报业绩三连降,不良率高企致资产质量承压

来源:证券之星资讯

2025-10-24 15:29:28

证券之星 赵子祥

作为区域性城商行的代表之一,江西银行近期深陷多重困境。一方面,监管罚单密集来袭,仅2025年以来就收到5张罚单,罚款总额超340万元,更在10月收到百万级罚单,两位分行管理人员同步被处罚。

证券之星注意到,在另一方面,该行业绩持续承压,近三年半年度营收、利润接连下滑,资产质量显著恶化,不良贷款率远超行业均值;与此同时,高管团队“换血”、联席秘书辞任等管理震荡频发,内外部问题交织,让这家城商行的发展前景蒙上浓重阴影。

连收监管罚单,合规经营受考验

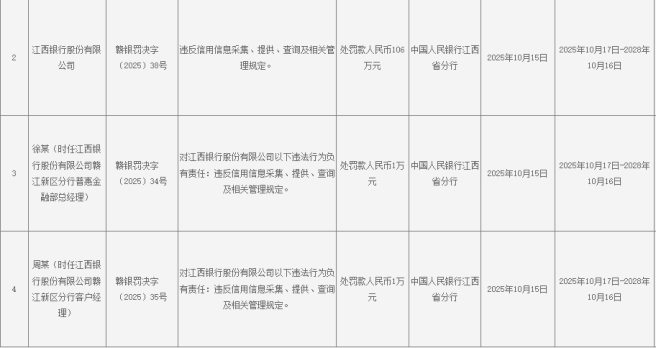

10月17日,中国人民银行江西省分行公布一则行政处罚公告显示,江西银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,被处以106万元罚款,两名相关责任人也各被罚1万元。同一日,江西银行苏州分行因违反账户管理规定、信用信息管理规定等五项违规行为,被警告并罚款67.2万元。

这并非江西银行首次遭遇监管重罚。据公开信息统计,2025年以来,江西银行及旗下分支机构已累计收到5张罚单,罚款总额超过346万元,11名相关责任人被追责。从违规类型看,既有信用信息管理这类“老问题”,也涉及账户管理等基础业务领域,反映出该行在合规管理体系上存在系统性漏洞。

频繁的监管处罚,暴露出江西银行在内部控制、风险合规等方面或存在不足。业内分析人士则表示,“对于城商行而言,合规是发展的生命线,持续的罚单不仅会增加经营成本,更会损害市场声誉,影响其在同业合作、客户拓展等方面的竞争力。”

业绩持续滑坡,盈利与资产质量双重承压

翻开江西银行的财务报表,业绩下滑的轨迹清晰可见。2023年上半年,其营业总收入为29.45亿元,同比下降27.78%;2024年上半年营收进一步降至20.21亿元,同比降幅扩大至31.39%;2025年上半年营收仅为16.39亿元,同比下降18.91%。三年间,营业总收入从29.45亿元缩水至16.39亿元,累计降幅超44%。

利润端的表现更为惨淡。2023年上半年,江西银行营业利润为13.45亿元,同比下降46.93%;2024年上半年降至6.10亿元,同比降幅扩大至54.66%;2025年上半年仅为2.81亿元,同比下降53.85%,三年间营业利润缩水超79%。

归母净利润方面,2023年上半年为12.02亿元,同比下降6.21%;2024年上半年为6.23亿元,同比下降48.15%;2025年上半年为5.58亿元,同比下降10.53%。

尽管2025年上半年净利润同比降幅较2024年有所收窄,但绝对值仍处于低位,且扣非归母净利润与归母净利润走势一致,凸显主营业务盈利能力的疲弱。

业绩滑坡的背后,是资产质量的显著恶化。截至2025年6月末,江西银行不良贷款余额86.17亿元,不良贷款率2.36%,较2024年末上升0.21个百分点,而同期城商行不良贷款率行业均值仅为1.76%,该行不良率高出行业水平近0.6个百分点。

拨备覆盖率方面,该行已降至154.85%,较上年末下降5.2个百分点,逼近120%-150%的最低监管要求,风险抵御能力面临不小的考验。

分行业看,江西银行的不良贷款问题呈现明显的行业集中特征。截至2025年6月末,其房地产业不良贷款率高达19.07%,批发和零售业不良率为7.06%,两大行业不良贷款金额合计42.11亿元,占该行总不良贷款金额的48.9%。

管理层刚迎调整,战略转型之路道阻且长

为应对内外部的多重挑战,江西银行的管理层近期也经历了“换血”。2025年6月,该行完成董事会换届,曾晖连任董事长,骆小林任副董事长兼行长。同时,高管团队引入了更年轻的副行长,并公开招聘首席合规官,试图通过人事调整强化专业管理和合规建设。

然而,人事调整的背后,是江西银行此前管理层的动荡。据公开信息,该行原董事长、两名副行长相继“落马”,原行长因管理风格与该行不匹配被解聘。这一系列人事变动不仅对内部管理造成冲击,也让市场对该行的战略连续性和决策稳定性产生质疑。

联席公司秘书的辞任,是江西银行管理震荡的最新注脚。10月17日,张娜辞去联席公司秘书职务,尽管另一名联席公司秘书魏伟峰将继续留任,但这一变动仍被市场解读为该行治理结构不稳定的信号。

在港股上市的背景下,公司秘书团队的稳定对于维持信息披露的规范性和资本市场的信心至关重要,张娜的辞任无疑给江西银行的资本市场形象再添一丝不确定性。

管理层的频繁变动,往往意味着战略方向的摇摆。对于江西银行而言,在业绩承压、资产质量恶化的当下,如何凝聚管理团队的共识,制定清晰且可持续的战略转型路径,成为摆在新任管理层面前的首要难题。

短期内,江西银行还需尽快补齐合规管理的短板,稳定管理层团队,恢复市场信心;中长期看,则需在资产质量处置、业务结构优化、盈利模式转型等方面下狠功夫。唯有痛定思痛,以刮骨疗毒的决心推进改革,才能在激烈的行业竞争中找到生存与发展的空间。而其未来的走向,也将为同类城商行的转型发展提供重要的镜鉴意义。(本文首发证券之星,作者|赵子祥)

证券之星资讯

2025-10-24

证券之星资讯

2025-10-24

证券之星资讯

2025-10-24

证券之星资讯

2025-10-24

证券之星资讯

2025-10-24

证券之星资讯

2025-10-23

证券之星资讯

2025-10-24

证券之星资讯

2025-10-24

证券之星资讯

2025-10-24