“双十一”避坑指南|将减肥食品加入购物车前,你必须知道的几件事

来源:消费者报道

2025-10-28 19:00:01

(原标题:“双十一”避坑指南|将减肥食品加入购物车前,你必须知道的几件事)

本文来源:消费者报道 作者:三悠

对很多管不住嘴又迈不开腿的消费者来说,减肥是没有尽头的。眼看“双十一”临近,趁着大促顺便囤点货,成了不少消费者的常规操作。

“不节食不运动,月瘦20斤”“高科技燃脂,躺着就能瘦”……那些宣称能“阻断碳水”“刮油排毒”“靶向燃脂”的产品,正在吸引无数有身材焦虑的消费者为“瘦成一道闪电”的希望买单。

“减肥人”的救命稻草越来越多

国家卫生健康委相关数据显示,我国18岁及以上居民超重及肥胖率已突破50%。普遍的体重超标问题,催生了由减肥茶、瘦身酵素、特效减肥胶囊等相关产品构成的万亿规模产业链。

说到减肥产品,减肥茶无疑是最经久不衰、也最深入人心的产品之一。不过,在“健康草本”“清肠排毒”的包装下,减肥茶或许并不像商家宣传的那样美好。《消费者报道》记者发现,市面上热销的减肥茶大多添加了利尿成分和刺激性泻药。

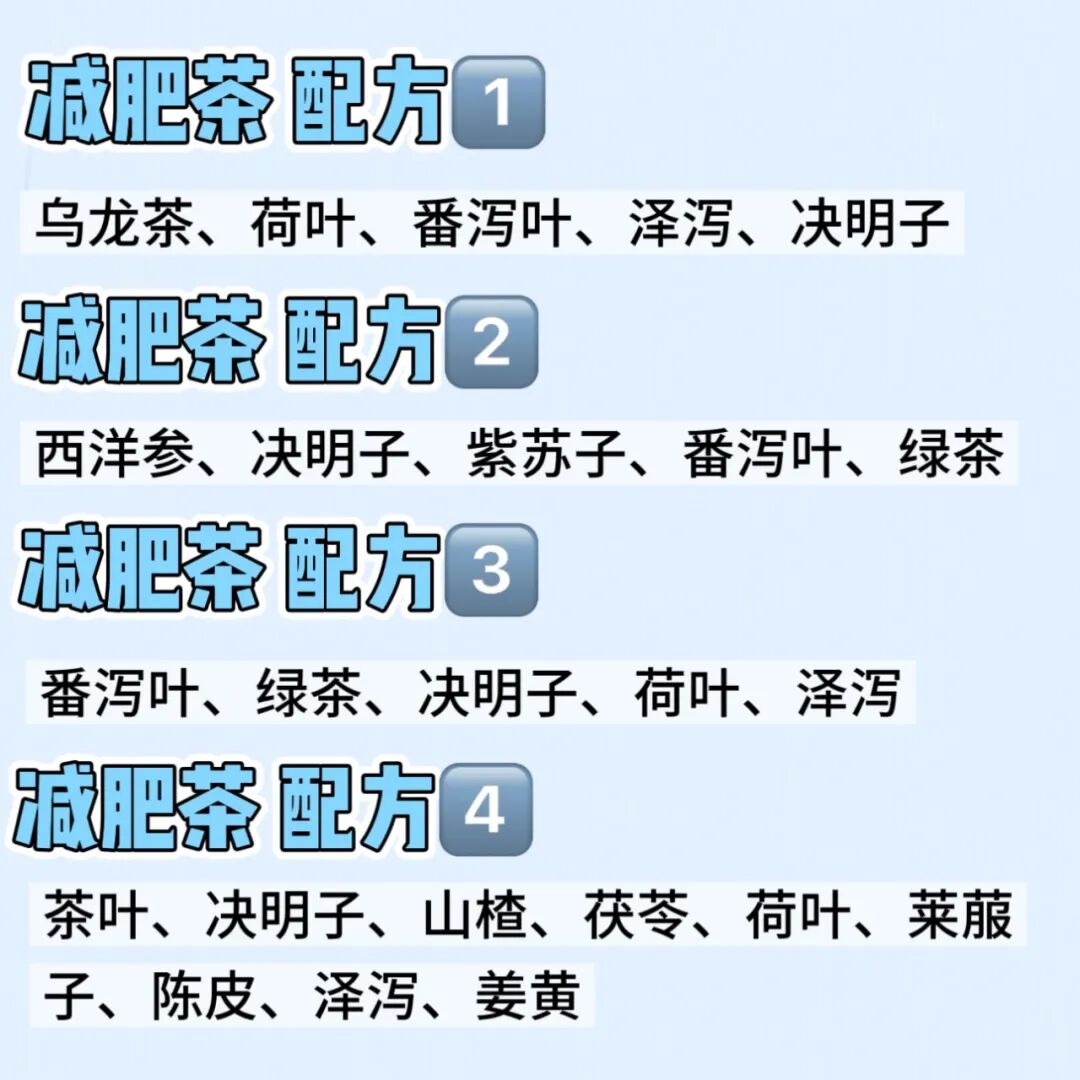

4款热销减肥茶的配方 《消费者报道》制图

4款热销减肥茶的配方 《消费者报道》制图

荷叶、桑叶、茯苓、泽泻等是减肥茶中常见的利尿成分,饮用后会频繁上厕所所带来的“掉秤”,其实是身体脱水,而非脂肪燃烧。一旦恢复正常饮水,体重便会迅速反弹。

更危险的是,一些减肥茶添加了蒽醌类泻下成分,如番泻叶、决明子、芦荟、大黄等。这些成分会刺激肠壁神经,强烈促进排便。但这种“暴力清肠”可能带来严重后果。郑州大学第二附属医院消化内科的主治医师许龙星告诉《消费者报道》记者:“减肥茶中的蒽醌类成分,会刺激肠粘膜加快蠕动,通过腹泻达到所谓的减肥效果。但这些成分短期内服用或许可以,长期使用会影响肠道正常功能,甚至引起结肠粘膜黑变。”

据了解,正常的结肠粘膜是淡红色的,看起来光滑、平坦。而结肠黑变病的肠粘膜色泽为棕色、褐色甚至黑色,有豹纹、蛇皮一样的条状纹,这就是俗称的“黑肠子”。结肠黑变病在医学上被认为是结肠壁的吞噬细胞吞噬了褐色素样物质,导致肠壁色素沉着。在结肠黑变病的治疗上,消除致病因素是关键,停止使用蒽醌类泻药,多数情况可以逆转。

需要注意的是,番泻叶中蒽醌类化合物含量很高,是强刺激性泻药成分。但在电商平台上,一些商家为了淡化其属性,标注成分时会使用番泻叶的别名,如“泡竹叶”“旃那叶”“泻叶”等,这种“改名换姓”的做法极具迷惑性,容易让消费者在不知情的情况下长期或过量服用。因此,选购减肥茶时如遇到陌生植物名称,最好先了解清楚。

图源:某电商购物平台

图源:某电商购物平台

如果说减肥茶带来的是立竿见影的“物理泻药”效果,打着“酶”“催化”等生物化学概念的酵素食品,走的更像是一条“科技玄学”的路线。

电商平台上,一款普通的西梅酵素果冻以一个简单的“吸油实验”吸引了众多关注:将西梅酵素果冻倒入浮着油脂的清水后,两者瞬间形成包裹式微团,油脂随之“消失”。商家随即宣称:“看,油被吸走了!”

图源:某电商购物平台

图源:某电商购物平台

但这个看起来很直观的实验其实偷换了概念,并不能还原酵素在人体内的真实状况。因为即使酵素中有在体外能分解脂肪的脂肪酶,但它还没在体内发挥作用就会被胃酸分解掉。实际上,我们吃进去的脂肪,经过小肠的时候,会先被胆汁乳化、再被脂肪酶分解成甘油和脂肪酸,之后才能被吸收或代谢。而“酵素”的本质是酶,其主要成分是蛋白质,进入胃里会被胃酸和蛋白酶分解失活,无法以活性形式进入肠道去“分解脂肪”,更不能“包裹”脂肪并将其直接排出体外。

同样在市场上“风生水起”的减肥食品,还有那些打着酵素概念的酵素梅、瘦身梅、纤纤梅、排毒梅等产品。但它们的“减肥”效果可能并不完全来自酵素本身,而是更多地依赖具有润肠通便作用的成分。

图源:某电商购物平台

图源:某电商购物平台

例如,酵素梅中普遍添加了低聚木糖粉,该成分不能被人体直接消化吸收,但有一定的润肠通便的效果。此外,部分产品添加了决明子粉、桑叶粉、荷叶粉等,其作用原理与减肥茶相似。

图源:某电商购物平台

图源:某电商购物平台

值得注意的是,市面上一些电商、网红产品为了追求效果,存在非法添加的问题。央视《今日说法》曾披露这样一起案件:2023年2月,江苏省张家港市的高女士食用一款网红酵素话梅后出现腹泻。客服解释称这是排宿便的正常过程,但高女士仍怀疑话梅里非法添加了物质,于是报警。经调查,该产品非法添加了一种新型化合物“双辛酚汀”,其结构与已被明令禁止、存在严重不良反应的“双醋酚汀”极为相似,正是它导致高女士腹泻。

图源:微信公众号@CCTV今日说法

图源:微信公众号@CCTV今日说法

非法添加问题并非个例。今年,河南省南阳市新野县人民法院判决的一则案件中,消费者从微商渠道购买的“强效天使胶囊SO”被检出含有西布曲明成分,导致食用后出现恶心、心慌等不适症状。

无独有偶,在北京市海淀区破获的一起有毒减肥食品案中,网红主播带货的产品中检出了非法添加的利尿剂布噻嗪。消费者食用后出现口干、呕吐、小便增多等症状,短期内体重下降实为脱水假象,长期服用会导致电解质紊乱、胰岛素分泌抑制等严重问题。

事实上,真正有益于促进排便的食物,通常在食用后12-24小时左右才会产生效果,且是温和的排便。如果在食用减肥产品后很短时间内出现腹泻,这很可能是因为添加了一些不明成分。

这些减肥宣传“一眼假”

减肥茶、瘦身酵素只是减肥产品中的冰山一角。识别一些常见的宣传套路,基本上可以规避绝大多数的“减肥坑”。

套路一:部分纯天然、植物或草本配方宣传

大自然创造了甜美的果蔬,也孕育了致命的毒蘑菇,因此天然并不等于安全,许多植物本身就含有毒性成分。例如,某些减肥茶中添加了番泻叶、大黄等泻下成分,具有潜在的副作用,但产品仍宣传“纯植物配方”“100%天然”。再如,一款主打草本配方的减肥食品,宣称“用更健康的方式减肥”,其中以化浊降脂为卖点的何首乌,实际上也含有蒽醌类成分(如大黄素、大黄酚)。

图源:某电商购物平台

图源:某电商购物平台

此外,某些天然植物成分的有效性与毒性实为一枚硬币的两面。例如麻黄,其有效成分麻黄碱在抑制食欲、提升代谢、减轻体重的同时,本身也是一种毒性成分,会显著增加心脏负荷,导致血压升高、心悸、中风甚至死亡。正因如此,它已被全球多国明令禁止添加到减肥食品中。

套路二:承诺“不改变饮食、不增加运动、快速见效”

如果有商家这么离谱地向你承诺,可以直接拉黑了。

减肥的核心,只有一个:当身体消耗的能量大于摄入的能量,形成“能量缺口”,身体才会分解储存的脂肪来填补这个缺口。如果不改变饮食、不增加运动量,这个关键的“能量差”就无法形成,体内的脂肪也就纹丝不动。很多宣称“快速见效”的减肥方法,其实并没有减少脂肪,只是在短期内减少了水分或肌肉,不仅效果会反弹,还会对身体造成伤害。

世界卫生组织(WHO)推荐的安全减重速度是每周0.5-1公斤。任何远超这个速度的承诺,都要打上一个大大的问号。

套路三:刮油、阻断碳水、靶向燃脂等概念

脂肪的代谢是一个复杂的生化过程,并非浅于表面,而是需要深入细胞线粒体内部,经过一系列反应才能逐步分解。没有任何食物成分能像洗洁精一样直接“刮”掉体内的脂肪,所谓排油、刮油等说法都不可信。

“阻断碳水”更像是一个被商业营销放大了的概念。目前,市面上的减肥食品主要是针对淀粉的阻断,其中最常见的是α-淀粉酶抑制剂,如白芸豆提取物,其作用机制是在特定条件下抑制淀粉的分解,从而减少一部分碳水化合物的吸收。然而,该成分的实际效果受剂量、摄入时机和个体差异影响较大,临床效果仍存争议。更重要的是,它只对淀粉这类多糖有效,无法阻断奶茶、水果中的单糖、双糖,而这些恰恰是当代年轻人发胖的“隐形推手”。

图源:某电商购物平台

图源:某电商购物平台

而商家鼓吹的“靶向燃脂”,宣称能精准减少腹部、大腿或手臂的脂肪,完全是一个伪概念。因为当身体需要能量时,是通过血液循环作用于全身的脂肪细胞,无法像开关一样精准控制某一部位。被分解的脂肪会释放到血液循环中,再输送到全身需要能量的器官进行燃烧,而无法指定“只搬运”某个特定部位的脂肪。

图源:某电商购物平台

图源:某电商购物平台

目前,不少人也借助减肥药来减肥,但药物毕竟不同于普通食品,如需药物辅助,消费者应在医生的建议和指导下服用。以“减肥神药”司美格鲁肽为例,其在临床上有明确的适应证和禁忌证。不管是男性还是女性,只有符合以下任意一种情况才能使用:一是BMI大于30;二是BMI大于27且已经有肥胖相关的合并症,例如高血压、高血脂、脂肪肝、痛风、呼吸暂停、多囊卵巢等。

健康的减肥从来不是一蹴而就。许龙星表示,最重要的是节制自己,包括合理饮食、规律运动和健康的生活作息。

企查查

2025-10-28

企查查

2025-10-28

企查查

2025-10-28

企查查

2025-10-28

企查查

2025-10-28

企查查

2025-10-28

证券之星资讯

2025-10-28

证券之星资讯

2025-10-28

证券之星资讯

2025-10-28