信达生物的重磅BD,以及被砸到一脸蒙圈的股价……

来源:估值之家

2025-10-22 20:23:45

(原标题:信达生物的重磅BD,以及被砸到一脸蒙圈的股价……)

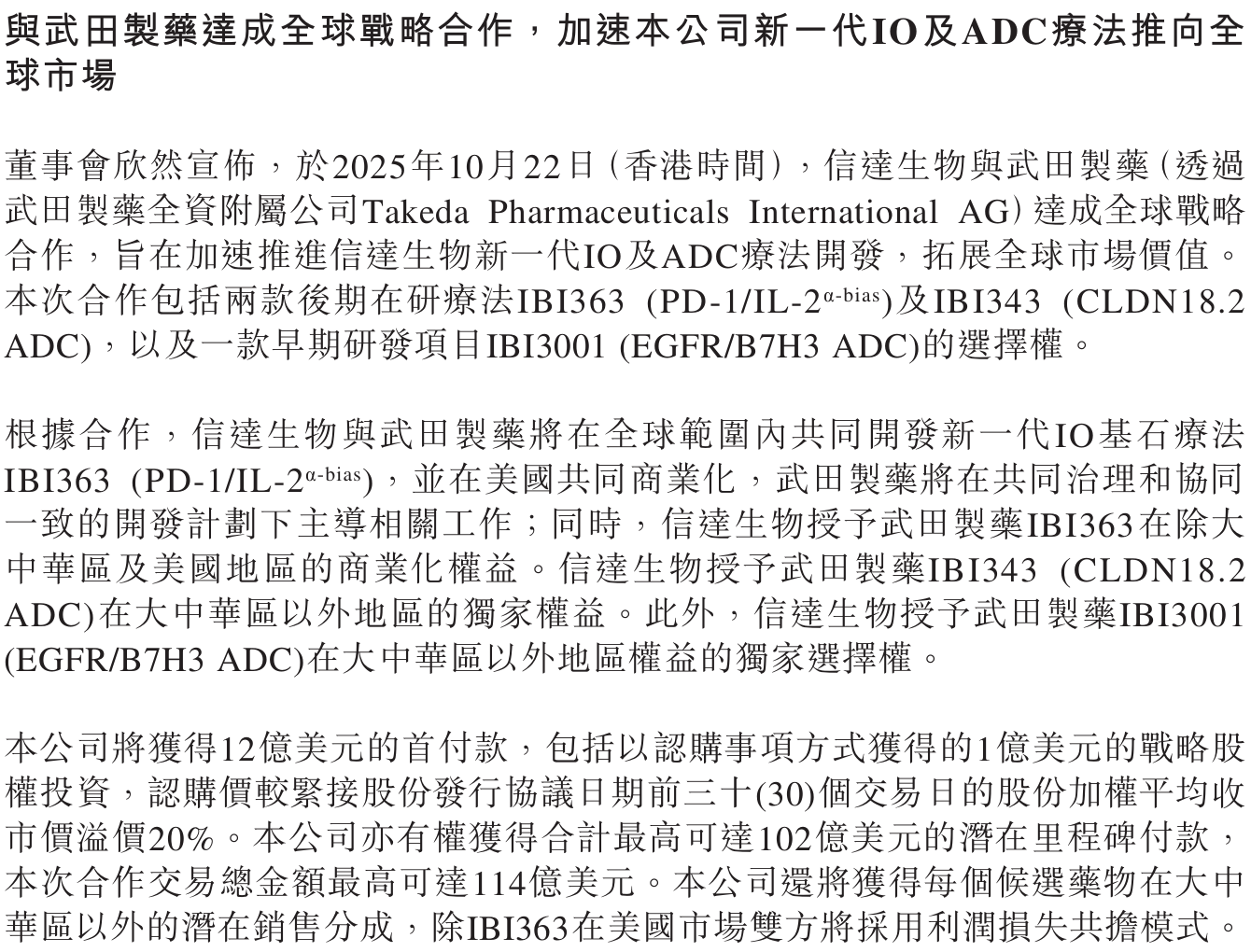

10月22日早上9点开盘前,信达生物(01801.HK)的一则重磅公告震动了整个创新药市场,信达生物宣布将与武田制药达成重磅全球战略合作,共同加速推进信达生物新一代肿瘤免疫(IO)与抗体偶联药物(ADC)疗法的全球开发,打造颠覆性癌症治疗方案,造福全球患者。

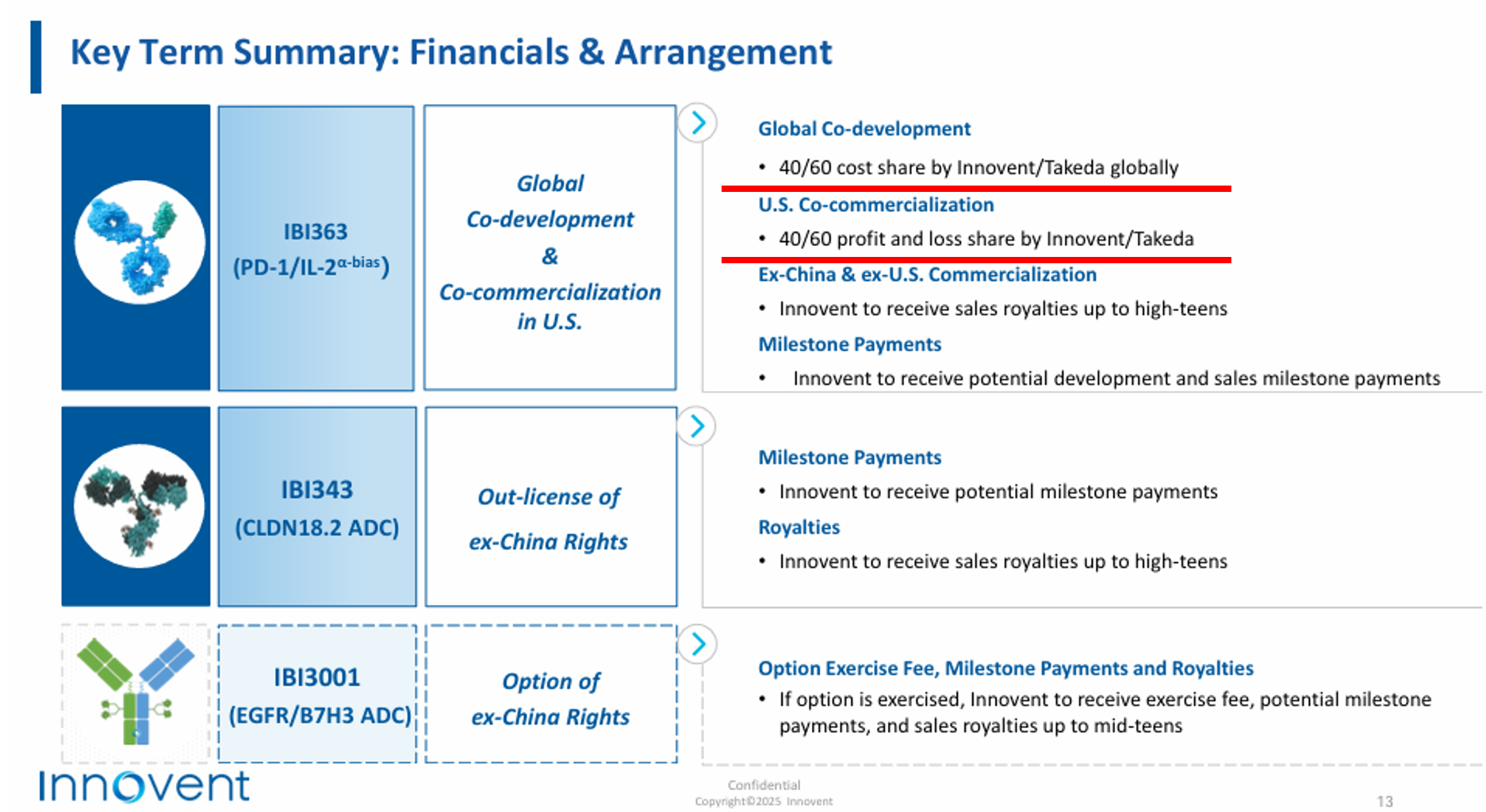

根据协议,合作涵盖三款核心候选药物:新一代免疫疗法IBI363(PD-1/IL-2-bias)、靶向CLDN18.2的ADC药物IBI343,以及EGFR/B7H3双靶点ADC药物IBI3001的选择权。本次BD交易总金额最高可达114亿美元,其中包含12亿美元首付款,并有权获得最高102亿美元的潜在里程碑付款。

最值得关注的是,信达生物和武田制药对于IBI363的联合开发协议,双方将在全球范围内共同开发这一新一代IO基石疗法,并在美国共同商业化,信达生物、武田制药将按照40%、60%的比例分担开发成本和美国市场利润或损失。

图片说明:信达生物与武田制药的BD交易,数据来源于信达生物公告

此外,武田制药12亿美元的首付款中,还包含了1亿美元的股权战略投资。武田制药将以112.56港币/股的价格认购信达生物约691.38万股股份,这一价格较10月21日收盘价86.90港币/股,溢价约29.53%,显示了武田制药对信达生物长期价值的认可。

然而,重磅利好加持下,迎接投资者的却是令人难以置信的放量砸盘,10月22日信达生物以95.50港币/股开盘,高开9.90%,收盘下跌1.96%,全天最大回撤高达12.20%。

图片说明:信达生物10月22日股价分时图,数据来源于Wind

创新药行情的底层逻辑回顾

自5月19日三生制药(01530.HK)宣布与辉瑞制药签订PD-1/VEGF双抗SSGJ-707合作协议(首付款达12.5亿美元,48亿美元里程碑付款)以来,BD模式(中国创新药企业进行药物早期研发,然后将管线授权给海外MNC做后期临床研发和上市销售,以此获得首付款、里程碑付款和销售分成)获得资本市场认可,并激发了对中国创新药出海的投资热情。

此后,随着恒瑞医药(600276.SH)宣布与葛兰素史克就GSK PDE3/4抑制剂HRS-9821达成首付款5亿美元、潜在总金额约120亿美元BD协议,以及石药集团(01093.HK)宣布与阿斯利康、Madrigal Pharmaceuticals等公司达成超过50亿美元的BD协议,一个接一个的重磅BD,使创新药行业不断升温,并走出了独立于英伟达产业链的主升浪潮。

图片说明:自5月份三生制药达成首个重磅BD后,港股创新药指数大幅跑赢恒生指数,数据来源于Wind

之所以中国创新药企业能够接连不断在国际市场上崭露头角,从供给和需求两个层面上,都有足够吸引人的底层逻辑。

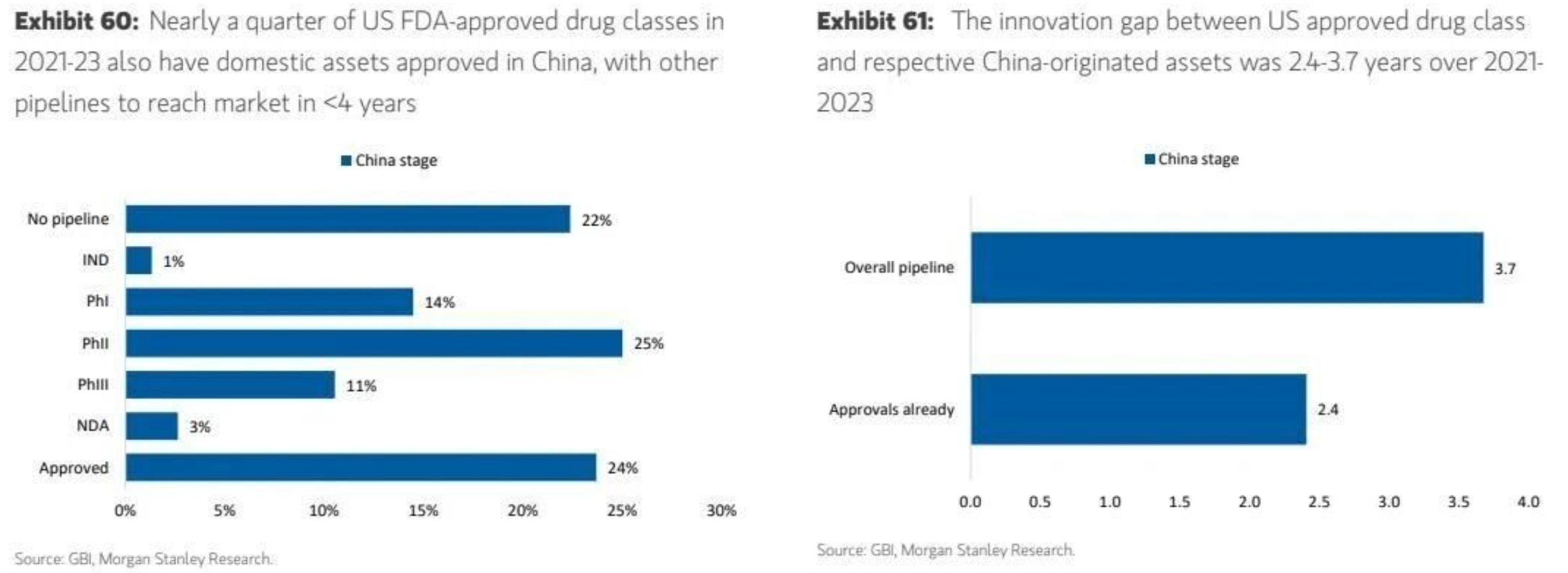

首先是供给端。简单来说,从纯粹的仿制药,到me too、me better等等,再到First in class,在工程师红利、极致效率叠加中国CXO产业优势下,中国创新药企业的进步速度非常快,模仿。据摩根士丹利分析,基于GBI管线数据库对比,2021~2023年中国原研资产与相应美国已批准药物类别的开发阶段,中国创新研发相对美国的差距已缩短至3.7年。这一差距在2005~2009年期间曾高达10年。

图片说明:中国创新药距离美国创新药的差距快速缩短,数据来源于摩根士丹利

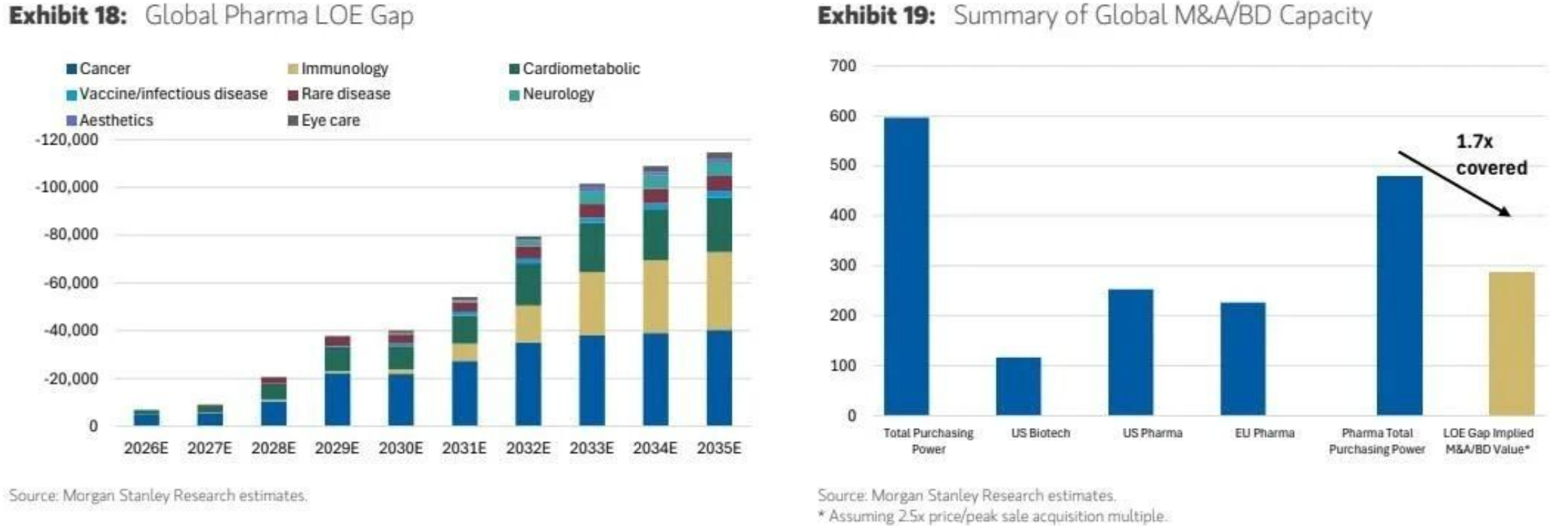

其次是需求端。简单来说,欧美MNC跨国药企均面临着专利到期的危机,而自身管线的研发进度又难以补足专利到期后的缺口,选择去并购管线成为“省时、省力、省成本”的最佳解决方案。

据摩根士丹利测算,截至2035年,欧美MNC将因专利到期损失约1150亿美元收入,其中2030年前就有400亿美元的营收缺口,届时全球将有数十款重磅炸弹药专利到期,例如默沙东的明星抗癌药物K药专利将于2028年到期。从治疗领域看,肿瘤(400亿美元)、免疫(330亿美元)、心血管代谢疾病(230亿美元)三大领域占比最高,达80%以上,是补位需求最迫切的赛道。

同时,根据摩根士丹利测算,欧美MNC预计会投入4800亿美元的并购/BD资金,加上处于商业化阶段创新药企的1170亿美元,总购买力近6000亿美元,是专利悬崖缺口金额的1.7倍,为今后一段时间的大规模交易提供了充足的资金。

图片说明:欧美MNC专利到期的潜在损失越来越大,同时欧美MNC具有充足的并购/BD资金,数据来源于摩根士丹利

因此,创新药BD出海的底层逻辑清晰可见:欧美药企有迫切需求,中国药企有优质供给,两者很容易达成撮合匹配。

信达生物的野心:不单单是BD出海那么简单,更是成为MNC跨国药企的第一步

对于信达生物的BD授权,资本市场其实早有预期。以IBI363为例,IBI363是由信达生物自主研发的全球首创PD-1/IL-2-bias双特异性融合蛋白,同时具有阻断PD-1/PD-L1通路和激活IL-2通路两项功能,其设计理念代表了免疫治疗的前沿方向。作为革命性药物,对于IO经治、PD-L1中低表达、靶向药物经治以及冷肿瘤都有很好的疗效,预计将大幅延长IO治疗时间并扩展IO治疗范围,市场天花板很高;同时IBI363适应症广泛,在治疗恶性黑色素瘤、结直肠癌和非小细胞肺癌三类“免疫冷肿瘤”中取得突破性进展。

在2025年美国临床肿瘤学会ASCO年会上信达生物公布了IBI363的最新临床数据后,资本市场对于IBI363的BD预期一直在拔高,似乎不创出新的BD纪录就对不起这款创新药。

图片说明:信达生物2025 ASCO,数据来源于信达生物微信公众号

然而,相比于获得一个高首付、高里程碑、大总包的BD授权,信达生物显然有着更大的野心。本次信达生物与武田制药合作,不同于传统的BD授权出海模式,信达生物将深度参与全球研发与商业化进程,特别是针对核心产品IBI363,双方将采用“全球共研+美国利润分成”的Co development(共同开发)模式,信达生物、武田制药将按照40%、60%的比例分担开发成本和美国市场利润或损失。

图片说明:信达生物与武田制药的合作模式,数据来源于信达生物公告

换句话说,在传统的BD授权出海模式下,中国创新药企业旗下的管线,更像是欧美MNC跨国药企的并购资产包,而仅靠被并购管线,企业自身是无法成长为MNC的。

本次信达生物选择了风险共担、利益共享的Co development模式,显然是向外界清晰的表达出了信达生物的野心:要通过深度参与全球临床设计与商业化决策,在实战中掌握全球多中心试验运营、FDA审批等核心能力,培育北美属地化运营的能力和全球商业化的能力,而这正是成为MNC必须要跨出的第一步。对于信达生物来说,在储备管线如此丰富的条件下,仅靠传统的BD授权出海模式,显然并不能满足胃口。

图片说明:信达生物的创新药在研管线,数据来源于信达生物公告

毫无疑问,拥有全球化运营能力和商业化能力的创新药企业,与只能通过BD授权出海的创新药企业,估值模型不应该是相同的。目前中国本土创新药企业中,仅百济神州(06160.HK)拥有该能力,但百济神州在股东背景等方面有其特殊性,信达生物有望通过本次的Co development模式,以武田制药为跳板,渐进式实现全球化商业能力的突破。

“市场先生”的神经病开始发作了

格雷厄姆在《聪明的投资者》第8章中写到,有一个叫“市场先生”的人,他患有不可治愈的精神疾病,有时候他心情愉快,只看到对企业有利的因素,这时他会报出非常高的买卖价格。有时候他情绪低落,只看到对企业不利的因素,这时他会报出非常低的价格。“市场先生”的行为越狂躁抑郁,对你越有利。但是,如果你的情绪受到了“市场先生”的左右,后果将不堪设想。

显然,在美国总统特朗普的不停作妖、反复横跳背景下,最近“市场先生”表现的异常癫狂,甚至癫狂到让人有点无话可说,或许是连年不断的贸易战,已经让资本市场变得如同惊弓之鸟一般了吧。

例如,农业银行通过“14连阳”,超越工商银行,成为A股市值最高的公司。

再例如,当2025Q2中际旭创市值不足1000亿元时,市场先生表现得“嗤之以鼻”甚至“唯恐避之不及”,当2025Q4中际旭创市值来到5000亿元时,市场先生却又表现得“无脑抱团猛冲”甚至“FOMO”情绪蔓延。

再例如,时不时给你来一根莫名其妙的大阴线……

图片说明:截止到10月22日A股市值排名,数据来源于Wind

然而,当“市场先生”的神经病开始发作之际,也就意味着利用“市场先生”的时刻到来了,因为“市场先生”陷入癫狂时,公司股价的表现往往与公司的基本面、产业发展的趋势并没有太大的关系。“一视同仁”式的杀跌和“浑水摸鱼”式的上涨,就必然导致大量“被错杀”和“被错涨”的公司出现,能否清晰识别和发现这类公司,决定了下一个阶段超额收益alpha的差异,逻辑也很简单:“市场先生”不可能持续癫狂,迟早会回归理性的。

公司研究室

2025-10-23

电鳗快报

2025-10-22

估值之家

2025-10-21

公司研究室

2025-10-21

投资时报

2025-10-21

公司研究室

2025-10-20

证券之星资讯

2025-10-23

证券之星资讯

2025-10-23

证券之星资讯

2025-10-23