当政策反制遇上旺季预期,中远海能的逻辑能否被强化?

来源:估值之家

2025-10-14 20:16:48

(原标题:当政策反制遇上旺季预期,中远海能的逻辑能否被强化?)

2025年10月14日,全球航运业迎来一个标志性的时刻:美国依据“301调查”对中国船舶加征的港口服务费,与中国同步实施的反制措施正式生效。这是一场可能深刻重塑全球航运格局与成本结构的深度博弈。

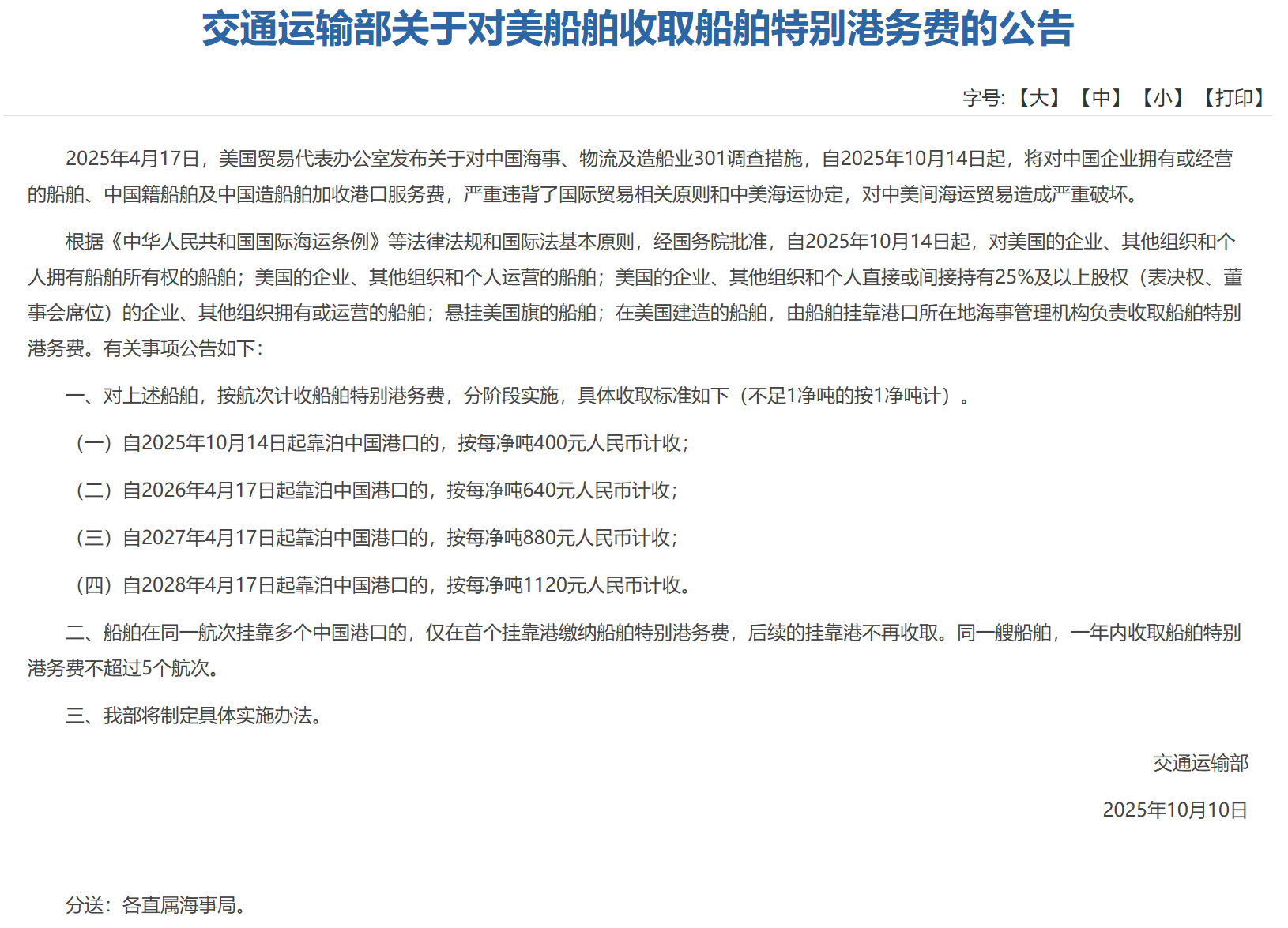

图片说明:关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告,数据来源于交通运输部

回溯今年4月,美国贸易代表办公室(USTR)率先公布了对中国海事、物流及造船业的301调查最终措施,确定自10月14日起对中国公司拥有或运营的船舶、中国制造或中国籍船舶加征港口服务费。这一举措既是意在针对中国,也是美国为重塑本土航运而做的重要战略部署。

面对这一挑战,中国交通运输部于10月10日发布《关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》。公告明确规定,自10月14日起对符合"涉美"的船舶——包括由美国实体或个人拥有、运营,美资直接或间接持股达25%及以上,悬挂美国国旗或在美国建造的船舶征收特别港务费。起始标准为每净吨400元人民币,并计划于2028年阶梯式上调至1120元。

本次中美港务费的政策交锋,不仅体现为单纯的税费对抗,更折双方在全球海运治理体系中的话语权之争。政策对抗对于油运市场的潜在影响较大,正触动着全球油运市场的供需格局与运价预期。

值得关注的是,当政策反制遇上传统旺季的波浪,中远海能作为具备全球竞争力的油运龙头,其长期价值与短期市场定价之间的偏差有望迎来修复契机。

政策博弈升级,催动油运价格结构性上行

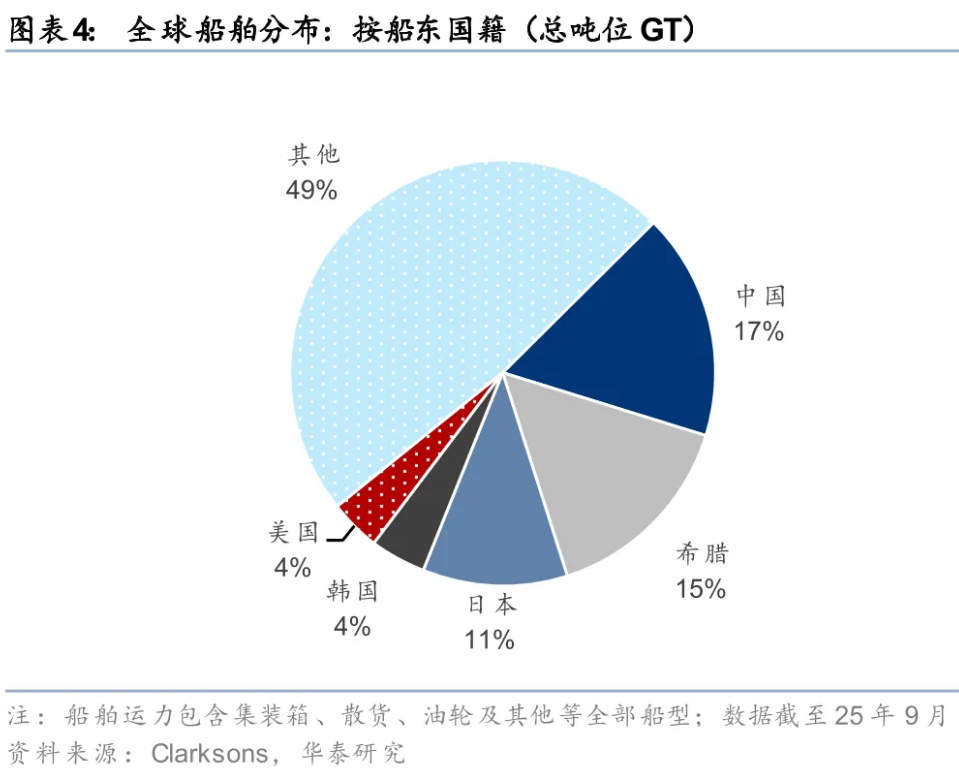

从全球产业格局的视角,中国在造船与航运环节的市场份额均显著领先,这意味着在同等政策冲击下,中方企业所受的整体影响可能大于美方。这一产业格局或可解释美方敢于率先发起政策博弈的动因。

图片说明:按船东国籍(总吨位GT)计算的全球船舶分布格局,数据来源于CLARKSONS,图片来源于华泰研究

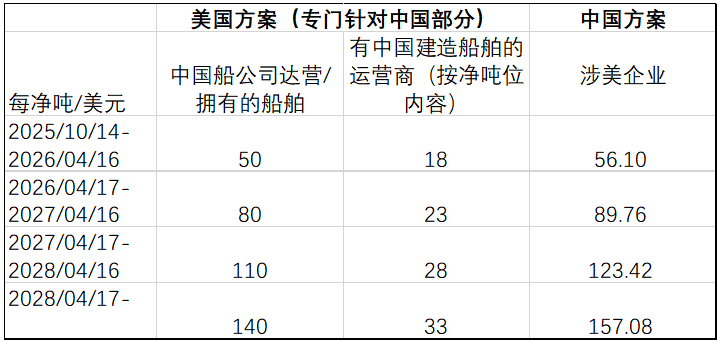

不过,深入对比双方出台的港口费征收细则可见,中方在政策设计上展现出更强的力度与“关联度”:一方面,收费标准的设定较美方上限更为严格,体现出更为坚决的反制姿态。另一方面,对“涉美”企业的界定标准覆盖更广,涉及所有权、控制权与资本关联等多个维度。

图片说明:数据来源于官方公告,估值之家整理(汇率时点为10月13日)

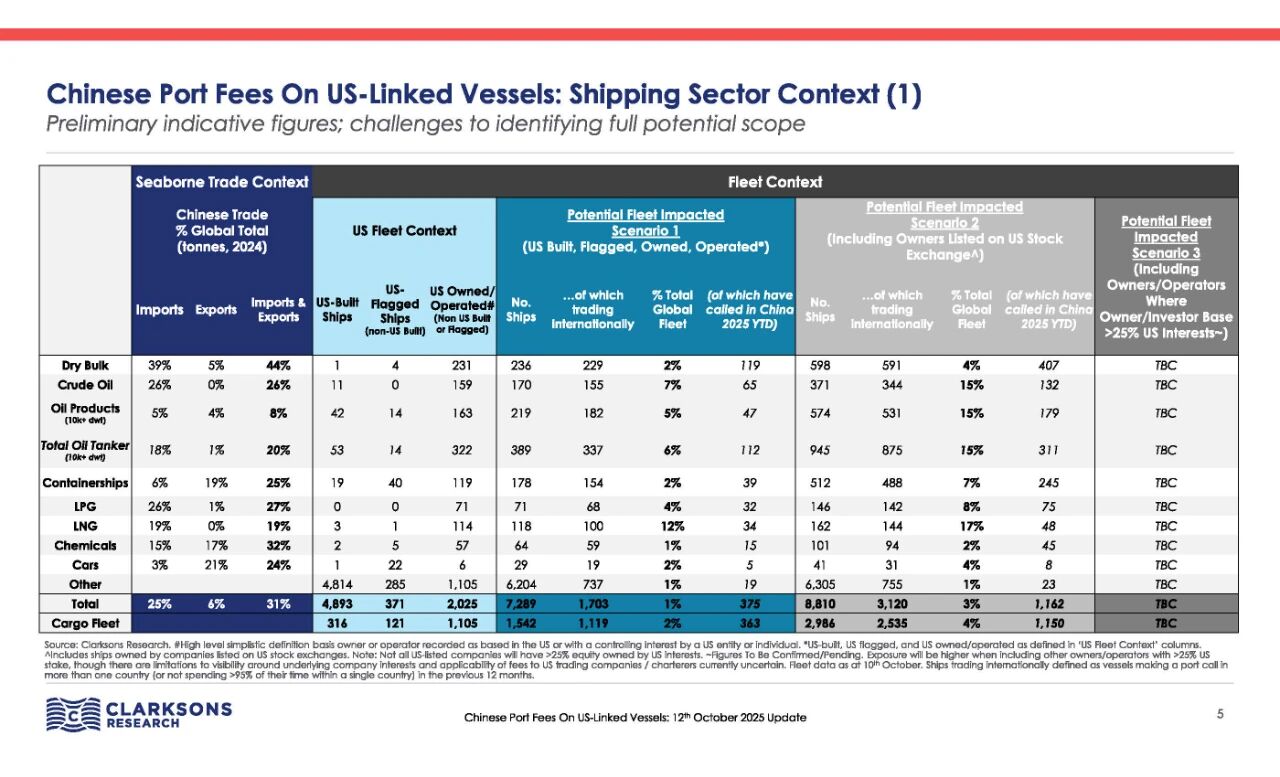

航运研究机构克拉克森于10月12日发布的专题报告指出,中国"船舶特别港务费"的政策影响面"显著超越"美方措施。根据其研究,全球符合"涉美"标准的船舶约7000-9000艘,其中从事国际运输的3120艘,约占全球船队总量的3%。

值得注意的是,受影响船舶呈现出明显的圈层扩散特征:核心层的430艘美国建造或悬挂美国旗的船舶中,今年仅18艘曾停靠中国港口;但若扩展至由美国公司拥有、运营或控股的船舶,数量便跃升至1273艘;再纳入美股上市航运公司船队后,影响面呈现倍数级扩大。这种结构性特征使得油轮板块受影响尤为显著,若计入美股上市公司运力,全球约15%的油轮船队可能受到波及。

图片说明:中国港口费用对美国关联船舶的影响,数据来源于CLARKSONS,图片来源于信德海事

这一政策博弈正在引发在美油运企业的震动。在政策生效前夕,全球知名油轮船东DHT Holdings(DHT.N)展开了一场精心策划的合规应对。10月13日,该公司发布声明坚称其船队不应受新规约束,并系统阐述了其合规依据:所有船舶均由非美国实体持有,在非美国辖区建造,且由摩纳哥、挪威等地的管理公司运营。

图片说明:DHT关于2025年10月10日中国交通运输部公告的声明,资料来源于官网

声明特别指出,通过所有权报告可查证的两家美国机构合计持有公司股票约22.3%。而对于中小股东,公司难以追溯最终受益人国籍,因此公司认为自己不符合“美国持股超25%”的情况。与此同时,DHT在发布声明当日同步宣布了一项人事任命,将其挪威籍CEO增补入董事会,这一安排将美籍董事比例控制在20%,以应对我国的合规要求。

此举与公司此前出售中国造油轮以规避美国政策的举措一脉相承。从规避美方制裁到应对中方反制,DHT的系列运作折国际船东在政策变局中的适应性调整,也凸显了"涉美"认定标准在实际执行中面临的复杂性。

这种复杂性恰恰体现了新规的深层影响:通过设置精准的政策边界,既确保了反制的有效性,又为全球航运企业提供了合规调整空间。对DHT而言,尽管已采取多重应对措施,但在全球航运规则重构的背景下,其能否完全规避政策影响仍存变数,这也反映出当前政策环境下国际船东面临的挑战与不确定性。毕竟如果不能得到中国方的有效认证,港务费对企业带来的影响将是巨大的。

从具体测算数据来看,新规对长距离油运市场的成本冲击尤为显著。以典型VLCC船型为例,如果按照净吨位约10.5万吨计算,单航次需缴纳的特别港务费达589万美元。这一数额相较于传统运输成本呈现出巨大压力:假设VLCC平均运价在8万美元/天,在巴西-中国航线上(航程按照100天计算),港务费占往返运输成本的比例高达73%;而在航程更短的中东-中国航线上(航程按照60天计算),该项费用甚至超过了原有的运输总成本。

在成本压力下,部分船东可能被迫调整航线布局,这种运力再配置将加剧市场分层,并对全球油运供应链造成阶段性扰动。

值得注意的是,这一政策冲击恰逢油运传统旺季窗口。成本推动与季节性需求的叠加,有望进一步增强油运价格的弹性,推动四季度运价中枢系统性上移。这种由政策因素与市场周期共同驱动的价格重估,正在为油运市场注入新的变量。

油运市场:短期弹性与长期出清的交织

当前油运市场正值多重因素交织,站在短期机遇与长期变革的交汇点。

在原油供给端即油运需求端,OPEC+的产量政策调整成为今年运价的关键变量。2022年底以来,OPEC+共实施过3次减产,包括200万桶/天强制减产、第一批165万桶/天自愿减产、第二批220万桶/天自愿减产。

2025年4月启动的第二批减产恢复已推动原油价格进入下行通道,而原定10月恢复的第一批减产虽在具体执行节奏上较市场预期更为温和,但总体增产方向较明确,为维持低油价环境创造了有利条件。

这一价格环境激活了中国特有的"战略囤油"机制。当国际油价接近每桶60美元区间时,中国的原油进口明显放量。据国际能源署(IEA)统计,今年以来中国原油库存保持日均90万桶的增长节奏,累计增量已达1.06亿桶,这一趋势在二季度尤为显著。低油价背景下持续的补库需求,为四季度油运市场提供了支撑。

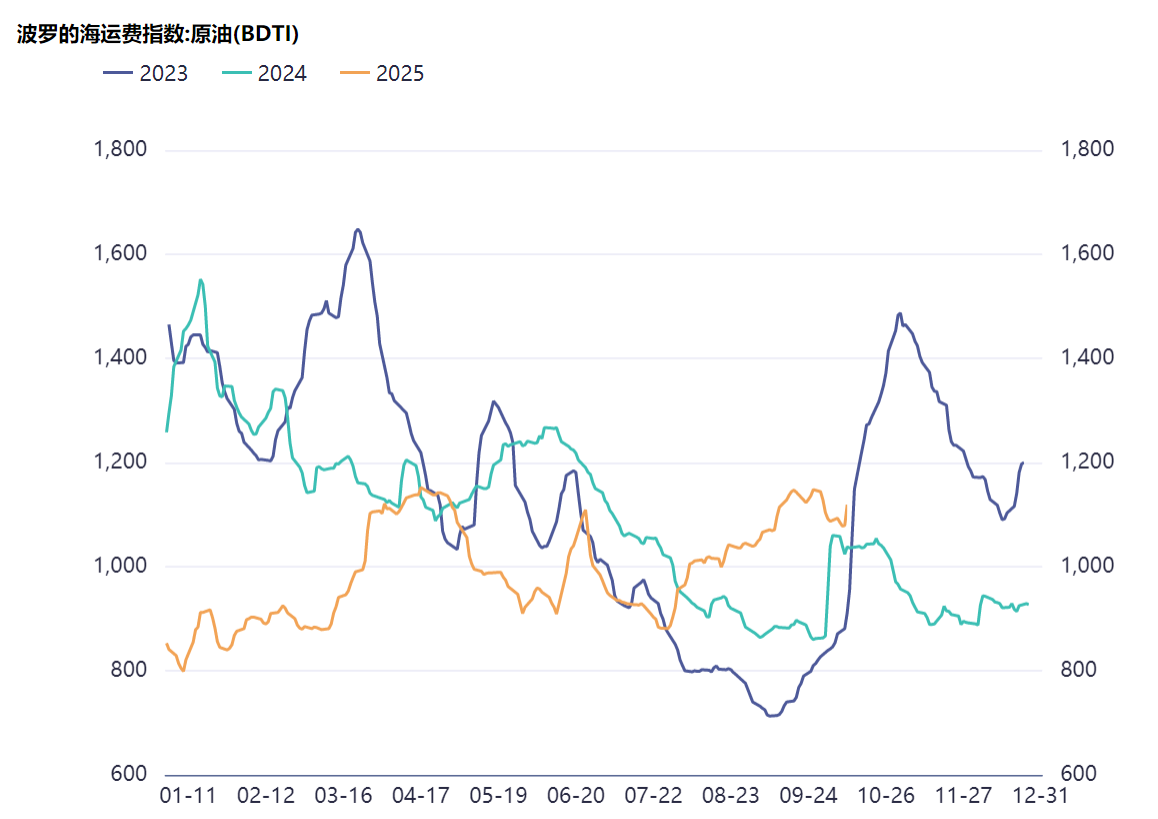

然而,超越周期性波动的是深刻的产业重构。尽管传统季节性规律指向冬季用油高峰,但去年四季度"旺季不旺"的现象已发出警示信号。

图片说明:波罗的海原油运费指数(BDTI),数据来源于同花顺

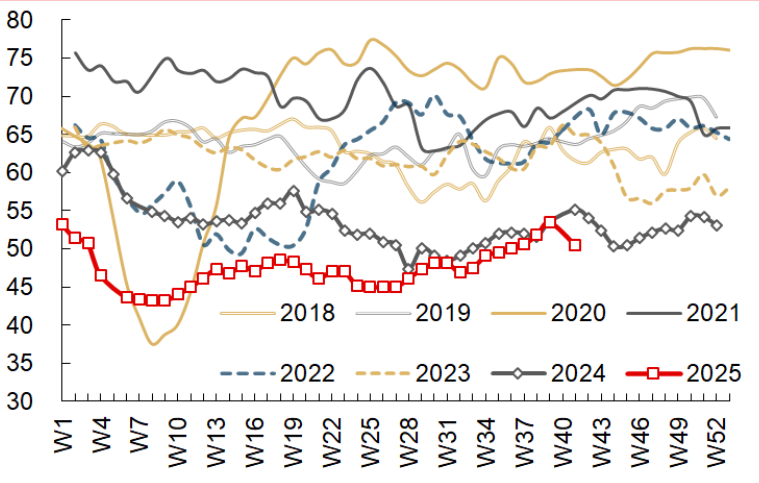

深层次的原因来自能源结构的转型:新能源汽车保有量的快速攀升正持续挤压传统燃油需求,中国汽油消费量去年首次出现负增长,今年成品油消费预计将进一步收缩。这一趋势直接体现在炼厂开工率的持续低迷上,预示着油运需求的长期结构或许正在重塑。

图片说明:山东炼厂开工率,数据来源于wind

与需求端的不确定性形成鲜明对比的是,供给端的约束是比较清晰的。克拉克森研究预计,2025年全球原油轮船队增长率仅为1.2%,而与此同时,日益严格的环保法规正加速淘汰不符合标准的老旧运力,欧美对"影子舰队"的制裁也在持续收紧有效运力供给。这种"低增长、高淘汰"的供给格局,与复杂多变的需求面共同作用,正推动油运市场进入一个供给主导的新阶段。

中远海能:周期波动中的战略定力

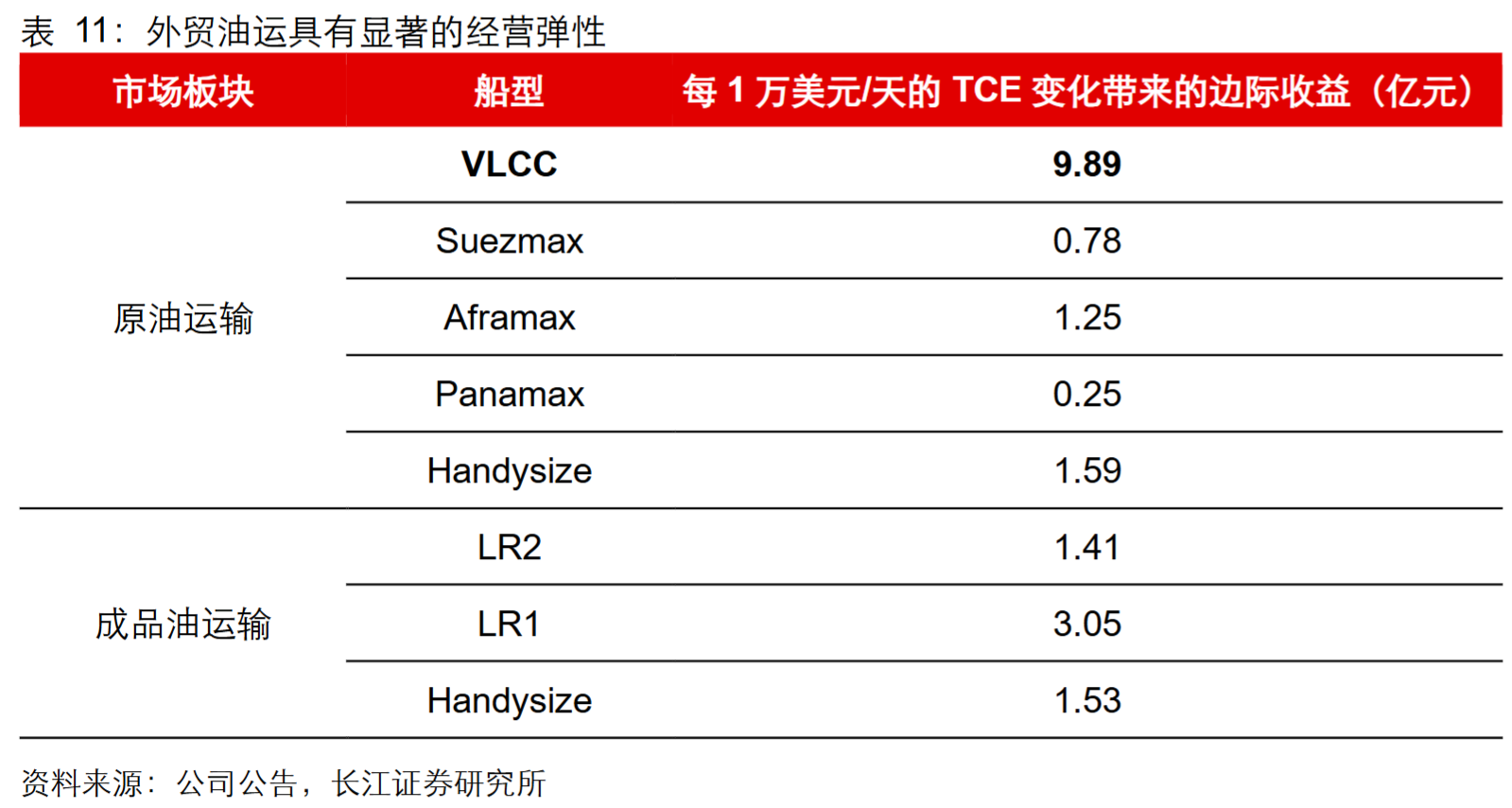

中远海能油轮运力规模世界第一,覆盖了全球主流的油轮船型,是全球船型最齐全的油轮船东。公司外贸原油的营收占比超40%,内贸原油营收占比在15%左右。

从行业竞争格局看,外贸油运市场呈现典型的完全竞争特征,前十大船东集中度仅为22%,而上游客户相对集中,这种市场结构决定了行业具有显著的周期波动属性。根据长江证券的测算,VLCC日租金每上升1万美元,对应船队年化利润可增加约9.89亿元,这种显著的盈利弹性使得公司在行业上行周期中具备巨大的业绩释放空间。

图片说明:外贸油运利润弹性测算,数据来源于长江证券

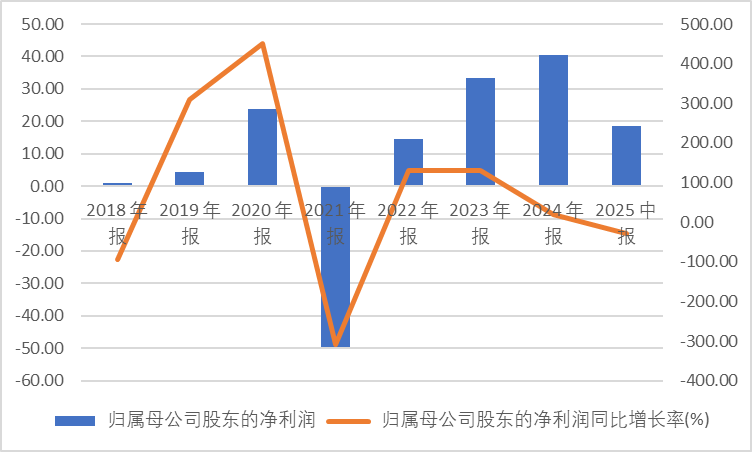

今年上半年,尽管公司实现运输周转量同比增长18.81%,但由于国际油运市场需求疲软导致运价承压,营收与利润出现同比下滑。不过,二季度归母净利润环比增长64.16%,已显露出业绩改善的积极信号。当前运价的持续回暖,将为公司下半年利润修复提供有力支撑。

图片说明:中远海能归母净利润及增速,数据来源于同花顺

经历上半年业绩承压期后,中远海能股价已调整至近三年相对低位。随着9月以来运价回暖驱动股价触底回升,四季度"政策催化+旺季效应"的双重驱动,有望推动公司步入新一轮上行周期。

图片说明:中远海能股价(A股),数据来源于同花顺

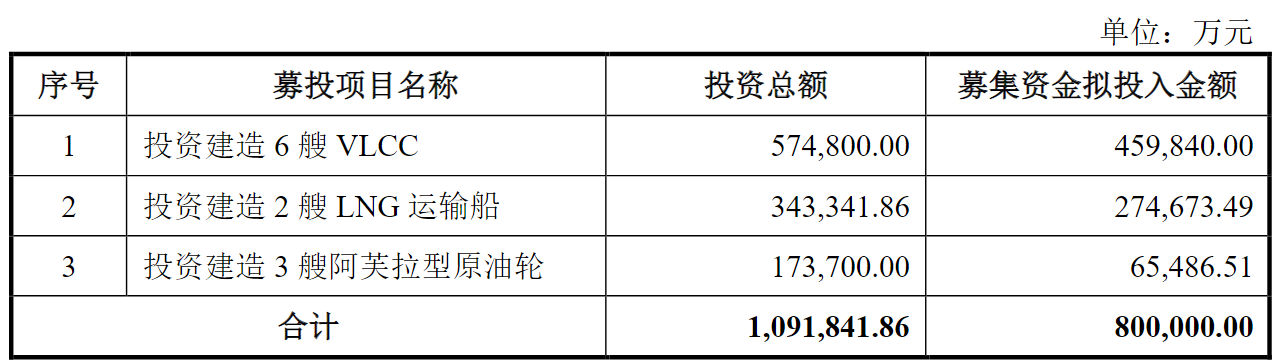

值得重点关注的是,公司近期推出的80亿元定增方案精准把握了行业发展趋势。募集资金将用于投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船及3艘阿芙拉型原油轮。在当前地缘政治背景下,中东冲突推动航线变更,美油出口亚洲增加运距,"吨海里"需求的持续增长将与公司运力投放及市场运价提升形成良好共振,强化中远海能的修复逻辑。

图片说明:中远海能募资金额及用途,数据来源于公告

当然,地缘政治风险始终是影响原油及油运市场的最重要变数,这也是当前油运板块估值折价的重要原因。在周期嬗变与规则重构的背景下,中远海能的价值重估之路既充满机遇,也需警惕政策变化。

估值之家

2025-10-14

公司研究室

2025-10-14

投资时报

2025-10-14

估值之家

2025-10-13

估值之家

2025-10-13

中国基金报

2025-10-13

证券之星资讯

2025-10-14

证券之星资讯

2025-10-14

证券之星资讯

2025-10-14