汽车国补收紧 控制消费券;车企高管网络言论成整治目标

来源:汽车之家

2025-09-15 12:45:28

(原标题:汽车国补收紧 控制消费券;车企高管网络言论成整治目标)

[汽车之家 行业] 本周行业层面,多地调整、收紧汽车国补,汽车销售下滑,“国补”已经出现“边际效应递减”。主管部门整治网络乱象 车企高管利用影响力“拉踩”引战将受打击,企业高管利用自身影响力在网上“拉踩”引战,也是整治目标。

2025半年总结:1. 普遍承压,从内卷争辩到一致反内卷,中国车市淘汰整合速度太慢,价格战会趋缓,但供大于求局面难改变。2. 增长结构明显变化,纯电上升、混动下滑;3. 多家新势力冲刺盈利。

德国汽车正在模仿“中国速度”,已经没有时间困惑和考虑风险了,而是纷纷向中国看齐,先赶上再说。

9月4日,湖北省商务厅发布《关于调整2025年湖北省汽车置换更新补贴实施细则的通知》,汽车置换补贴金额调整为3000元和5000元两档。相较此前,补贴力度大幅收窄。原政策是汽车置换补贴最低为0.7万元,上限则为1.5万元。

20%的地区国补政策出现了收紧,显著影响经销商

近期,中国汽车流通协会发文指出,7月末第三批以旧换新资金下达后,有20%的地区国补政策出现了收紧,对部分经销商门店集客转换带来显著影响。

超过75%的门店销售受到显著负面影响,其中近三成门店销量降幅超15%,超四成门店降幅超10%,仅23.1%的门店表示未受此次政策调整影响。

湖北国补调整为:先领取资格、再申报补贴

湖北省汽车置换补贴领取方式调整。此前,消费者是直接在全国汽车流通信息管理系统网站或微信、支付宝、抖音、云闪付“汽车以旧换新”小程序填报申请补贴信息,向补贴受理地提交补贴申请,然后等待补贴审核及发放。

9月5日起,湖北汽车置换更新补贴活动调整为“先领取资格、再申报补贴”,拟申请补贴的消费者先领取资格券,再完成车辆卖旧购新手续后提交补贴申请。

控制消费券数量,来控制补贴金额

湖北省汽车置换更新服务平台每日定时发放一定数量的资格券,根据资金使用进度和工作进展等情况,动态调整发券数量。补贴额度降低、门槛变高,许多销售转向建议消费者申请其他临近省份补贴。

重庆调整为“总额控制、先报先得、用完即止”

9月2日,重庆市商务委员会,指出追加安排1.35亿元预算资金用于2025年10月汽车及电动自行车以旧换新补贴,其中汽车置换更新资金为1亿元。

预算额度实行“总额控制、先报先得、用完即止”的申报原则。

在汽车置换更新补贴额度方面,自8月16日开始,重庆新能源车和燃油车分别按照开票价格的7%、6%计算补贴额度,并设置单车补贴上限。

之前,重庆新能源车和燃油车置换更新是分别补贴1.5万元/辆和1.3万元/辆,按照本年度国家标准顶格发放。

河北、云南等地也推出汽车补贴限量“抢券”模式

海南则提出要求消费者所购新车必须在海南本地上牌,这样做是为了防范出现大量跨地域申请补贴现象。

多地汽车置换补贴收紧主要由于补贴资金消耗过快

希望调整补贴发放节奏。少数省份在上半年已经提前用完全年补贴额度,暂停补贴后基本难以重启。

短评:

市场关注2026年汽车以旧换新政策能否持续。现在汽车领域不指望有高增长,但以旧换新政策一旦退出,车市可能就会面临巨大波动。

9月10日,工信部等六部门联合发布《关于开展汽车行业网络乱象专项整治行动的通知》(下称《通知》),决定在全国范围开展汽车行业网络乱象专项整治行动,集中整治非法牟利、夸大和虚假宣传、恶意诋毁攻击等乱象。

乱象早已饱受外界诟病

9月5日,中国广告协会发文呼吁对无底线的汽车广告营销踩下“刹车”。该协会以汽车品牌宣称“时速200公里瞬间刹停”和小汽车将8吨重卡车撞得“四轮离地”等案例称,智能网联汽车屡屡出现无底线营销,是对各方都不利的“多输”。

最近数年,逐底竞争逐渐成为中国汽车行业的顽疾,无休无止的价格战是最明显的表现。

车市商战还跳出常规,网络灰产持续渗透,“拉踩”愈发严重。对大部分品牌而言,它们陷入“不跟进就要吃亏”的怪圈,加害者和受害者合一,恐不是个别情况。

企业高管利用自身影响力在网上“拉踩”引战,也是整治目标

此次《通知》明确提出,为遏制、打压竞争对手而诋毁攻击车企或产品,组织、操纵“网络水军”“黑公关”,煽动网民情绪打“口水战”等行为均属恶意诋毁攻击。值得关注的是,企业高管利用自身影响力在网上“拉踩”引战,亦是专项行动的整治目标之一。

短评:

发起价格战是市场经济中企业竞争的一种常见策略。前提是,这一切都是企业自发参与的,最好是源自技术革命或者管理创新而带来的成本大幅度下降,此时价格战不仅必须打,而且有利于行业和市场,也就是有序的价格战能够大浪淘沙,提升行业集中度,让好产品、好公司收获更大市场份额。

而非理性竞争毁掉一个企业、毁掉一个产业,可能只在一夜之间。

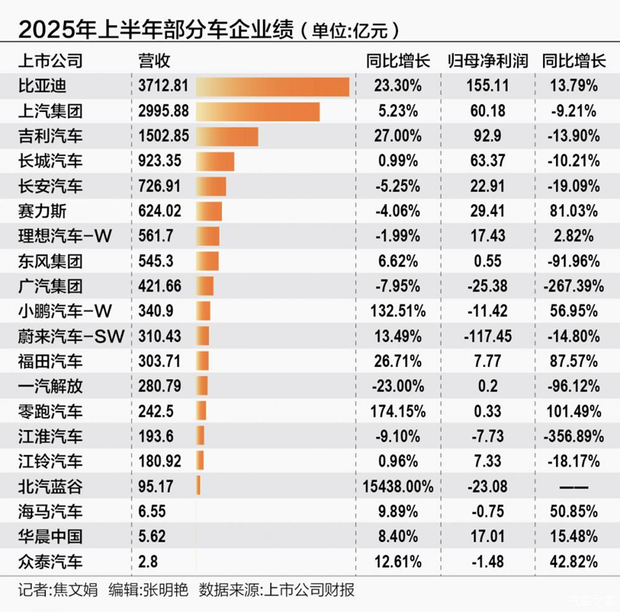

近期,车企半年报已悉数出炉。2025年是中国车市价格战第三年,内卷之下车企均颇为煎熬。半年报显示,多数车企面临盈利承压局面,国内市场竞争焦灼,海外市场成为车企的重要出口。

2025年初主管部门喊话“反内卷”、“反价格战”

2025年年初开始,主管部门即号召车市“反内卷”、“反价格战”,希望引导车市回到正常轨道,同时避免内卷传导至海外市场。

中国车市淘汰整合速度太慢

“反内卷”最终要依靠市场出清。艾睿铂报告指出,2024年在中国市场销售新能源汽车的品牌共有129个,2030年预计仅有15家能够保持财务活力。

艾睿铂亚太区汽车及工业品咨询业务负责人戴加辉认为,中国车市淘汰整合速度较慢,但是大量无法实现自身造血的企业终将逐渐退出市场。

比亚迪:增速全面放缓,费用显著增加

二季度单季比亚迪的营收同比增速降至约14%,归母净利润则同比下滑接近三成。

2025年上半年,比亚迪的营业成本、销售费用和管理费用同比均有所上涨,增加最明显的是研发费用。期内,比亚迪研发费用为295.96亿元,同比增加99.76亿元,增幅超过5成。

广汽集团:业绩下滑严重,由盈转亏

2025年上半年广汽集团业绩下滑严重。报告期内,广汽集团营业收入同比下跌7.9%至421亿元;归属于上市公司股东的净亏损为25.3亿元,上年同期则录得归母净利润15.2亿元。

账期承诺:“反内卷”声音达到高潮

6月10日晚间至6月11日,广汽集团、一汽集团、东风汽车等17家车企先后公开承诺,将供应商账期缩短至不超过60天。冯兴亚认为,上述账期承诺是“反内卷”行动逐步深化和落实的表现之一。

短评:

“反内卷”的口号喊出来了,车市价格战会趋向缓和,但行业供过于求的现实状况目前难以回避。

新势力车企中,继理想汽车实现全年盈利后,零跑汽车在2025年上半年首次实现半年度盈利。

零跑夺得上半年新势力销量第一

零跑汽车销量走高带动公司业绩整体向好。2025年前六个月,零跑汽车交付超过22万辆,高于理想汽车(20.3万辆)和小鹏汽车(19.7万辆),交付量位居新势力车企第一位。

零跑汽车对下半年销量预期乐观

在8月18日晚召开的财报会议中,公司将2025年的交付指引从50万至60万辆上调至58万至65万辆,并预计2025年全年净利润将实现5亿至10亿元。

小鹏汽车冲刺4季度盈利

2025年二季度,小鹏汽车共交付超10.3万辆汽车,创下公司单季交付纪录。销量上涨推动小鹏汽车营收同比增长125.3%、至182.7亿元,亦创下公司单季营收新高。

小鹏汽车亏损情况大幅改善,净亏损由2024年同期的12.8亿元减少至4.8亿元,收窄超六成。

小鹏汽车重申在2025年四季度实现单季盈利的目标。在财报电话会上,公司董事长何小鹏,公司有信心自四季度开始,进入盈利和自我造血的全新阶段。

蔚来:坚定4季度盈利

2025年第二季度,蔚来汽车交付车辆7.2万辆,同比增长25.6%,环比增加71.2%;同期,该公司录得汽车销售额161.3亿元,同比增长2.9%,环比增长62.3%。

二季度,蔚来汽车录得经营亏损49亿元,同比收窄5.8%,环比收窄23.5%;同期,净亏损为49.9亿元,同比收窄1%,环比收窄26%。

蔚来汽车维持在第四季度实现盈利的既定目标。董事长、CEO李斌在财报沟通会上称,公司三个子品牌在四季度的月度产能目标是5.6万台,其中NIO品牌为2.5万台、乐道品牌为2.5万台、萤火虫品牌为6000台。

这意味着,蔚来在第四季度的交付量目标高达15万辆,近乎二季度实际交付量的两倍。

理想汽车虽保持盈利状态,但面临产品换挡与竞品夹击的双重压力

问界通过学习理想的打法步步紧逼,加上华为的强大品牌号召力和技术赋能,成为了理想最直接的竞争对手;零跑汽车则作为“半价理想”从下方形成竞争压力。

小米车业务亏损正在收窄,三、四季度有望盈利

第二季度,小米智能电动汽车收入达206亿元,交付新车81302辆,创历史新高。小米集团总裁卢伟冰表示,小米汽车有望于下半年实现单季盈利。

短评:

对于新势力车企而言,盈利已成为衡量其生存能力的关键标尺,行业分化态势日益明显。

最近,咨询企业麦肯锡在一篇关于汽车产品开发速度的分析(以下简称“麦肯锡分析”)中写道,“中国新兴电动汽车制造商大幅缩短了新车型的研发周期,把电动车从概念到上市的时间压缩到大约24个月,而其他车企的研发周期往往需要40到50个月甚至更长时间。

要以更快的速度和更低的成本开发新车型,就必须在产品生命周期的每个阶段都注重效率

中国的新兴车企正在表明,他们在“生产什么、如何研发和测试、以及如何在供应链中开展协作”等方面采取了战略性思考。而且,中国速度已经带来了肉眼可见的回报。

光鲜速度背后的风险:来自行业内的主要担忧在于车型生命周期缩短所带来的影响

传统制造商通常会在七到十年的时间里生产同一车型的不同版本,这为他们提供了充足的时间来稳定生产、优化供应链,并摊销工具和建造成本。

而如果汽车市场中的消费者期望每2到5年就能看到全新车型,将会对汽车制造商和供应商施加额外压力,迫使他们精简生产运作,并在产品迭代之间最大限度地实现零部件复用。

德国汽车制造商们已经没有时间困惑和考虑风险了,而是纷纷向中国看齐

据说,“中国速度”已经成为德国汽车管理层中的流行词,无论是德国总部,还是中国分部。过去在德国,一款新车的研发和上市往往需要五六年时间。

这种慢工出细活的方式在“中国速度”面前经受了极大的压力。大众集团甚至开始打“中国速度”这张牌。

快归快,中国车企市场份额还远落后欧洲车企

当然,从市场份额来看,中国汽车品牌和德国本土品牌还有很大的差距。今年1月至7月,大众集团旗下大众汽车品牌注册数同比只增长2.2%,但市场份额占20.3%,宝马占比8.6%,梅赛德斯占比9.1%。

在同一时间段,福特的市场份额为3.9%,现代汽车为3.3%,丰田则为2.9%。

短评:

尽管仍存在很大的市场份额差距,德国车企份额也还是遥遥领先,但德国汽车制造商已经在慕尼黑车展之际嗅出了山雨欲来风满楼的危机。

快科技

2025-09-15

快科技

2025-09-15

盖世汽车

2025-09-15

快科技

2025-09-15

汽车之家

2025-09-15

快科技

2025-09-15

证券之星资讯

2025-09-15

证券之星资讯

2025-09-15

证券之星资讯

2025-09-15

询价信息已提交